Adieu Azzedine

On a appris hier le décès du grand couturier Azzedine Alaïa. Il m’avait fait l’honneur, il y a quelques mois, de me prêter le manteau incroyable que je porte sur la pochette de Triomphe, avec son large col rugueux et doré, ses bouclettes denses d’un noir brillant. Ce manteau pesait lourd, je me souviens, comme une armure, mais veloutée. J’avais l’impression qu’il me douait d’un pouvoir, à la manière d’un manteau d’apparat consacré que seul un maître de cérémonie est autorisé à porter.

C’était le genre de beauté que fabriquait Azzedine, avec ce don unique d’allier des formes pures et des matières chargées, la ligne la plus aigüe et le cuir, de domestiquer la sauvagerie dans une sophistication presque perturbante et minimale.

Azzedine m’avait ouvert toute sa garde robe, j’y suis restée plusieurs heures, avant de trouver cette pièce, parmi tant d’autres, remarquable. Je l’ai portée, devant la grande glace au fond de l’atelier. Il a validé d’un œil sûr le choix que j’avais fait. Il avait mille autres choses à faire, avec mille autres personnes plus importantes que moi. Mais il m’avait accordé ce temps, pris un moment pour plonger dans ses aiguilles et ajuster une autre de ses pièces à mon dos. Autour de lui, proches, admirateurs, souvent les deux, il y avait tout un tas de personnalités, de mannequins mythiques, de stars d’aujourd’hui et d’autrefois, qui doivent être tous sincèrement en deuil aujourd’hui.

Quand on entrait dans son atelier, rue de Moussy, on percevait nettement qu’il était le soleil — en costume noir — du petit système solaire Alaïa, qu’il rayonnait, d’aura, d’autorité et à la fois d’extrême bienveillance. Et tout le monde reflétait ça, cette bienveillance, une espèce de délicatesse, de politesse non feinte, qui fait que les gens s’élèvent les uns par les autres, se parlent mieux, se comprennent mieux. J’ai dîné là-bas quelquefois, dans la grande galerie ou dans sa cuisine. Il y avait toutes sortes de gens, venus d’un peu partout, des artistes, des musiciens, des écrivains, des chercheurs, des aventuriers. On ne choisissait pas sa place, on était « placés ». Alors on s’asseyait, un peu gêné, à côté d’inconnus en craignant de vrais moments de solitude, et puis on finissait par avoir une discussion enflammée avec son voisin, par rencontrer quelqu’un qui allait compter, par prendre des décisions nouvelles. Il y avait quelque chose de magique là dedans. Parce qu’il connaissait chacun des invités et que tout ce beau monde n’était pas que du beau monde, mais des personnes qu’il estimait et qu’il avait cernées si intelligemment. Sa richesse bien sûr permettait ces moments. Mais la générosité d’Azzedine surpassait de loin sa richesse. Parce que lui aussi venait de loin : des chambres de bonne où il logeait jeune immigré tunisien à son arrivée à Paris, du pays surtout de ceux qui sont portés par leur art et qui continuent toujours de chercher.

Je souris en pensant qu’il faisait des mystères sur son âge. Je ne l’ai jamais entendu se plaindre. Il était toujours impeccable, il vous souriait avec un air malicieux, en caressant son immense chien blanc, presque aussi haut que lui. C’était juste humain et simple. Il n’était pas là pour être regardé mais pour regarder le monde, en extraire des beautés.

Adieu Azzedine, il n’était pas prévu que vous partiez tout de suite. Ces moments exquis que vous suscitiez ne survivront pas à votre absence : vous étiez parmi nous une chance, et oui, c’est vrai, un luxe d’homme.

Photo Alexandre Guirkinger

Louis D. ou la guerre

J’ai écrit l’année dernière une série de portraits de famille pour un homme qui avait eu l’affectueuse idée d’offrir un petit livre sur ses aïeux à sa mère. Le premier portrait, c’était celui de Louis D. Un fils de minotiers né le 13 septembre 1888, dans la région de Lille. Avec quelques documents, quelques témoignages de sa famille, et deux ou trois photos anciennes, que j’ai beaucoup regardées, j’ai écrit ce court portrait de lui. Louis n’est pas mort à la guerre, il est mort chez lui, en 1965. Mais depuis que nous avons été présentés, par-delà le temps, au-delà de sa vie, et de tout ce qui évidemment nous sépare, je vois les 11 novembre un peu différemment.

J’ai écrit l’année dernière une série de portraits de famille pour un homme qui avait eu l’affectueuse idée d’offrir un petit livre sur ses aïeux à sa mère. Le premier portrait, c’était celui de Louis D. Un fils de minotiers né le 13 septembre 1888, dans la région de Lille. Avec quelques documents, quelques témoignages de sa famille, et deux ou trois photos anciennes, que j’ai beaucoup regardées, j’ai écrit ce court portrait de lui. Louis n’est pas mort à la guerre, il est mort chez lui, en 1965. Mais depuis que nous avons été présentés, par-delà le temps, au-delà de sa vie, et de tout ce qui évidemment nous sépare, je vois les 11 novembre un peu différemment.

De la guerre des tranchées telle que la connut Louis D., entre sa vingt-sixième et sa trentième année, nous ne savons presque rien. Rentré au pays, il parlait peu, encore moins de cette guerre. Il reste quelques photos et quelques souvenirs. Des petits-déjeuners en compagnie de sa petite fille Edith, quelques échanges, pudiques et incertains.

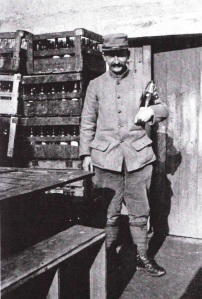

Sur les photos de l’époque, on imagine le soldat qu’il fut. Un portrait académique le montre en vareuse, coiffé d’un képi, la moustache taillée court, les bras croisés : il nous regarde. Droit devant, mais avec une sorte d’absence. Il est déjà un peu ailleurs. Sur un second portrait, il apparaît tête nue, le visage de trois-quarts, le regard presque transparent, de cette transparence un peu surnaturelle que donnent aux yeux bleus les photos anciennes. Avec son crâne prématurément dégarni, son nez fin d’oiseau, et cette moustache qui semble faire pudiquement barrage à la parole, on dirait un enfant sage. Ou un intellectuel. Louis avait été reçu au baccalauréat de philosophie. Il souhaitait même, au retour de la guerre, reprendre des études littéraires. Il n’en fut rien. Mais ce fils de minotiers, né après le décès de son père, a le visage doux et sensible, quelque chose de vulnérable. Une dernière photo, en pied cette fois, le montre vêtu de sa tenue réglementaire de soldat de deuxième classe (vareuse, culotte d’infanterie et brodequins de marche, surmontés de bandes molletières) ; il a le sourire aux lèvres, une bouteille de Champagne sous le bras. Il racontera plus tard la raison de cette joie visible à sa fille : « J’appris ta naissance au lendemain de l’offensive de Craonne et je bus largement à ta mignonne santé ».

Entre ces trois photographies de Louis, le regard toujours un peu inaccessible, noyé sous l’ombre du képi ou perdu au loin, se joue toute l’histoire qu’il n’a pas – ou si peu – racontée. L’histoire de grandes violences et de grandes douleurs auxquelles il n’a pu manquer d’assister et dont il a épargné le récit à ses proches.

En âge de combattre, Louis est appelé au tout début de la guerre, en août 1914. Quelques mois avant à peine, le 5 mai 1914, il épouse Cécile. Ils s’aiment sans doute, car elle trouve le moyen de le rejoindre un temps en passant par la Hollande, avant de s’installer à Paris, rue R. où elle accouche et élève leur premier enfant.

En âge de combattre, Louis est appelé au tout début de la guerre, en août 1914. Quelques mois avant à peine, le 5 mai 1914, il épouse Cécile. Ils s’aiment sans doute, car elle trouve le moyen de le rejoindre un temps en passant par la Hollande, avant de s’installer à Paris, rue R. où elle accouche et élève leur premier enfant.

Au Front, Louis est affecté comme télégraphiste. Puisque les troupes sont embourbées dans les tranchées, le commandement a besoin d’un réseau de télécommunicationst pour émettre et recevoir des ordres, des alertes en tous genres, des informations météo. Comme ce réseau n’existe pas ou à peine avant-guerre, il faut désigner des contingents susceptibles d’établir sur le terrain, avec tous les risques que cela comporte, un système de liaison discret et efficace. Pour la mise en place de ce système radio T. S. F., on installe à travers la France, d’abord en Lorraine puis sur le Front de l’Est, des centaines d’émetteurs et de récepteurs, reliés entre eux par des liaisons filaires, résistantes mais assez minces pour être invisibles des aviateurs allemands, à deux cents mètres de hauteur. Durant les affrontements, soumises aux intempéries et aux explosions régulières qui criblent le sol de ferraille, les liaisons sont constamment coupées. Alors, faute de communication, on envoie de malheureux « agents de liaison » transmettre les ordres ; on sait bien que sous la fournaise, un agent sur six a des chances de revenir sauf.

L’entretien des liaisons est donc une tâche de premier ordre. C’est le rôle de Louis. Peut-être est-ce en l’assurant qu’il fut blessé un jour par un éclat d’obus venu se ficher dans son cou, tout près des vertèbres, lui laissant, à vie, une blessure profonde. On n’a jamais trop su. Il valait mieux, conseillait-il à sa petite fille, « ne pas penser à ces choses là ». C’était sa façon, la seule, de ne pas se rappeler toute cette peur. On sait quand même qu’un jour, lors d’une mission à risques, il a pris la place d’un camarade qui paniquait. Revenu sain et sauf, il n’a pu se féliciter avec lui d’avoir été épargné. A la place du camarade, et de la tranchée, il n’y avait plus qu’un énorme trou d’obus. La mort avait frappé, aussi ironiquement que possible, au mauvais endroit. Louis n’y voyait pas de leçon particulière. Sa survie ne récompensait pas son courage. Il s’estimait simplement chanceux. Chanceux, encore, lorsque après un assaut vers les tranchées allemandes, soldé par un repli, un Français est tombé, blessé, entre les lignes. Fatigué d’entendre ses gémissements, Louis s’est décidé à sortir pour le ramener à l’abri, lui évitant une mort certaine. Pour ce geste, il a obtenu la distinction de « première classe », car « coup de chance ! » racontait-il en souriant, « le blessé était un gradé ».

De toutes manières, Louis ne recherchait pas les honneurs. Sur les quelques photos qui restent, nuls galons, nuls chevrons, nulle croix de guerre. Il a survécu, sans avoir été lâche, quand tant d’autres ont péri : ce fut sa chance. Il est retourné prendre les rênes de l’entreprise familiale, jusqu’à voir à nouveau la France plongée dans la guerre, et ses propres enfants partir au front. Avant leur départ, puis à leur retour, ils ne parlèrent pas non plus ensemble de la guerre. La guerre, en famille, est restée tue.

De toutes manières, Louis ne recherchait pas les honneurs. Sur les quelques photos qui restent, nuls galons, nuls chevrons, nulle croix de guerre. Il a survécu, sans avoir été lâche, quand tant d’autres ont péri : ce fut sa chance. Il est retourné prendre les rênes de l’entreprise familiale, jusqu’à voir à nouveau la France plongée dans la guerre, et ses propres enfants partir au front. Avant leur départ, puis à leur retour, ils ne parlèrent pas non plus ensemble de la guerre. La guerre, en famille, est restée tue.

Peut-être avec quelques autres vétérans Louis se rappelait-il des souvenirs qu’eux seuls pouvaient comprendre? Peut-être même n’en parlaient-ils plus vraiment, mais savaient-ils qu’ils étaient seuls à pouvoir porter ensemble le fardeau de leurs cauchemars communs ? Comme beaucoup d’anciens combattants de sa génération, il n’a pas pu ou pas voulu transmettre cette expérience. Non qu’il ait manqué d’éléments de langage comme on le dit parfois pour expliquer le mutisme des vétérans ; il était plutôt lettré. Mais de même qu’il ne pensait jamais au lendemain pendant la guerre, puisque la peur commence « quand on pense à ce qui pourrait nous arriver », de même il se méfiait de la capacité de l’imagination à ressasser le passé, à l’empêcher de vivre ici et maintenant. Cette imagination qui avait pu fixer en lui les images insoutenables de camarades démembrés dans les tranchées, d’explosion de cervelles, de cadavres défigurés, il décida de la faire taire.

Grâce à cela peut-être, il ne s’est pas effondré. La dignité, sans doute, lui importait par-dessus tout. Alors qu’à la fin de sa vie, l’emphysème l’affaiblissait jour après jour, il a préféré ne pas être présenté au futur époux de sa petite fille, pour « ne pas donner une mauvaise impression de la famille». Discret homme, humble grand-père, Louis D. s’est comporté en héros sans y prétendre et de ses angoisses, de ses souffrances, n’a jamais rien montré. C’est toute l’aura étrange de son visage, captée dans ces photos anciennes : l’héroïsme, loin de ses habituels atours virils et belliqueux, prend chez lui les traits de la délicatesse.