Murat est mort, j’ai pensé à lui. Je ne l’ai jamais rencontré, juste eu des échos de son mauvais caractère, et puis d’autres, émus, d’amis qui l’ont connu et qui l’aimaient. Moi, de source sûre, je n’ai que ses chansons. Je les ai réécoutées.

Lui vivant, j’ai souvent eu ses mélodies en tête, consciemment ou non, lorsque je composais les miennes. Pour écrire une chanson d’amour (et de mort), pour décrire l’érotisme d’un orage ou les bords scabreux de l’Adour dans mon album Tarbes, même si l’Auvergne c’est loin des Hautes-Pyrénées, je retombe toujours sur Murat. Il se tient au bord de la rivière, appuyé nonchalamment contre un arbre, regard de lagon, mèche grasse, en bad à propos d’un amour que lui-même maltraite. Je le vois, Jean-Louis aux « vertus d’Arlequin », séduisant et défait, sergent déserteur d’une guerre ancienne, crasseux mais beau, dandy paysan, prêtre de campagne coureur de jupons, et je perçois son chant. Il a cette voix toujours un peu acide, presqu’inchangée au fil du temps, nasale et juvénile, de chansonnier purgeur de vipères, cette voix qui se prolonge dans un souffle languide, un petit râle à l’arrière des sons, où chantent sans jurer des mots d’amour usés jusqu’à la corde, « tendre baiser », « désir », « fiançailles », un vouvoiement désuet, un passé simple, un pluriel emphatique, de pieuses promesses d’éternité. Nonchalante en mid-tempo, goguenarde dès qu’il accélère, elle s’abouche aussi bien à la vulgarité : « crevasse » rime avec « pétasse » et l’organe du cœur n’est pas le seul cité où le sang afflue. Toujours, et c’est si beau, elle laisse entendre sous le torrent des paroles, plus ou moins dense, selon la saison, une prosodie toute mélodique. Je chéris cette clarté pop que Murat conserve même dans ses chansons les plus chargées de tourbe.

Des premiers tubes au dernier disque, La vraie vie de Buck John, la musique de Murat circule, évidemment. Froideur synthétique ou folks saturés, période trip hop, il collabore avec des dizaines de musiciens (Denis Clavaizolle, Marc Ribot, le Delano Orchestra… pour ne citer qu’eux), avec une nécessité qui ne laisse jamais les sons en arrière-plan décoratif de ce qui n’aurait de valeur qu’en tant que « chanson à texte ». Les paroles de Murat ne sont pas que des mots, ossature statique fichée dans les chansons : au contraire, elles fluent, avec leurs saccades et leurs ralentissements, leurs hauteurs, timbres et a-rythmies particulières. En les chantant déjà, Murat se déplace, il circule, dans un paysage à la fois réel et imaginaire, peuplé d’anges et de bêtes, d’âmes et d’animaux. Il a toujours dit son affection pour les ménestrels, chansonniers voyageurs qui allaient à la fin du Moyen-Âge faire entendre leurs ballades au quatre coins de France. Alors qu’on le présente plus volontiers comme un musicien enraciné, j’éprouve intensément chez lui ce sens du déplacement, du parcours géographique, du moins existentiel. Au-delà de l’Auvergne et des environs de Chamalières, la ballade de Murat me dessine une région mentale, un territoire de sentiments, où reviennent des motifs constants, la « même momie mentalement » comme dit la chanson de Vénus. Sans me soucier de chronologie, ni de détails biographiques, je voulais simplement ici écrire à propos de certains de ces motifs. Maintenant que Murat a fait son envoi, je me lance dans quelque répons, tout profane et approximatif.

Tiers obscur

C’est un sillon, une veinure, dans la chanson française des cinquante dernières années : une écriture qu’on sent nourrie de littérature aux prétentions adultes, mais qui n’a jamais voulu renoncer à la musique de l’adolescence, à un amour immodéré pour le son des guitares ou des synthétiseurs, des batteries distordues ou des boîtes à rythme. Pour ça, Murat fait bande avec Christophe et Manset, dans cette génération-là de chanteurs français — mêmes si leurs « carrières » ne recouvrent pas exactement les mêmes périodes —, hommes, qui ont ou auraient aujourd’hui entre soixante-dix et quatre-vingt ans.

Manset a ce souci de la langue, d’une vision du monde qui se construit à l’échelle des disques, mais en plus épique et archaïque que celle des deux autres. C’est presque un cas d’école, il dit rarement « je », sauf pour asséner, ironiquement, dans ses jeunes années: « Je suis dieu ». Nourris d’images et de récits de voyage, ses textes sont asséchés de tout érotisme, de mots d’amour explicites : la sensualité l’intéresse peu. Il peint ses scènes à distance de l’Occident : on y fixe une femme aux cheveux noirs dans une barque, une fille au collier d’or un enfant dans les bras.

Christophe s’ouvre plus volontiers à exprimer l’amour, mais parle de lui-même souvent à la troisième personne (« Le petit gars », « Dandy un peu maudit ») : il joue du ténébreux et du bizarre, piqués à Baudelaire ou Byron, qu’on retrouve aussi chez Murat, mais en plus nocturne et plus glam, en plus urbain surtout, de Juvisy à la capitale, cuir noir rehaussé des néons violets et roses des jukeboxes du samedi soir, qui chez Murat n’existent pas.

Jean-Louis reste aussi en France, mais loin des villes et des boîtes de nuit. Il peuple les campagnes d’un Eros qu’on croyait les avoir désertées. Il a gardé de l’ « amour romantique » quelques prénoms (« Dolorès », « Margot »), mais avec un look de garde-chasse, des bottes crottées et un chapeau de paille. Adolescent, confiait-il à Laure Adler, il était fan de Ray Charles et d’Aretha Franklin à la Bourboule. Il comprenait les deux tiers des textes de Dylan seulement : écrire en français consistait pour lui à donner langue à « ce tiers obscur », ce tiers incompris des textes dylaniens, objets de tant de fascination. Dylan est déjà pétri de littérature, glanée dans les bibliothèques de plus intellectuels que lui, pillée, recyclée, comprise de travers et réinventée. Une part de cette littérature empruntée et folkisée se retrouve chez Murat, qui a voulu à son tour piocher dans la littérature française — il écrit sur les amants Armand et Marguerite de La dame aux camélias de Dumas, arpente les collines de Giono, raconte lire Proust, au-delà des références évidentes à Baudelaire ou Béranger. Quant à l’Amérique, objet de fascination — par voie aussi cinématographique, Cheyenne autumn est le titre du dernier John Ford —, de jalousie et de dépit, elle est venue contrebalancer constamment, autant dans la musique que dans les textes, son enracinement auvergnat. Murat l’a beaucoup répété : il s’est toujours senti déchiré, déterritorialisé, enraciné-déraciné : c’est ce sentiment d’un homme d’après-guerre pris entre sa langue ancienne et la pop culture anglosaxonne qui l’a amené, comme Manset et Christophe, fascinés par cette langue anglaise qu’ils ne savaient pas vraiment parler et encore moins écrire, à chercher dans le français une diction qui le ferait sonner comme une langue étrangère ici, comme une langue familière là-bas, au rock, à l’Amérique. Ce mélange d’aspiration littéraire et de complexe d’infériorité du locuteur français vis-à-vis des sonorités de la langue américaine chantée, qui séduisait la jeunesse et les filles, on le retrouve chez les trois chanteurs : chacun a travaillé à jouer l’une contre l’autre, pour produire un chant en français qui ne serait pas imitation, encore moins assujettissement à la culture américaine dominante, mais une forme d’incantation toute personnelle à leur lieu natal, à une France devenue exotique à elle-même.

Schopenhauer des cœurs

En mai 2020, pour la sortie de Baby Love, un bel article de Libération signé Charline Lecarpentier présentait Murat comme le « chef de file de la chanson française pessimiste ». À sa mort, plusieurs organes de presse ont repris la formule. « Pessimiste », l’adjectif sonne peut-être un peu trop définitif pour qualifier son lyrisme rusé, fuyant, plein d’impatience et toujours séducteur. En 91, « Regrets » jouait il est vrai sur une esthétique passablement gothique, mais avant tout parce que le clip se déroulait dans un cimetière. En vérité, la chanson invite une amante à s’abandonner sans regret à un amour charnel clandestin — « loin, loin, très loin du monde / où rien ne meurt jamais ». C’est bon, on est tranquilles pour faire l’amour. La mort ne rôde pas ici.

Le texte est écrit par Farmer en fait. Dans toutes les autres chansons de Murat, désormais n’en doutons pas, la mort s’invite à tous les ébats. Au cœur de tout amour et de toute aventure, Murat dépose de petits précipités dépressifs : « Je voulais donner mon sang / Ma vigueur et mon audace / Mais sans passion à présent / Dieu que cette vie me lasse » (« Le Troupeau »). Ange déchu dans le monde terrestre où tout finit par mourir, où vient inexorablement « le temps du lien défait », Murat ne parle pas d’apocalypse à l’échelle collective comme Dylan, mais injecte dans tous les sentiments le poison léger d’un mélange de misanthropie et de morbidité. Un franc pessimisme face au destin maudit de l’humanité, non. Plutôt le venin de la rancœur et du découragement dans chaque effort pour aimer. « Je m’abîme dans des remords de merde / Je suis bâti de cendres et de chimères » (« La surnage dans les tourbillons d’un steamer »). Voilà qui pose une attitude : sens de l’absolu pisseux, désespoir à la petite semaine et une forme d’humour — noir.

« Puisque la vie n’est pas ce qu’on nous fait croire / Alors mieux vaut le drap du désespoir » chantait Manset dans « Entrez dans le rêve ». Remplacez vie par « amour », vous aurez des paroles muratiennes : oscillation du désir entre souffrance et ennui, voile de Maïa — oui, Manset comme Murat se piqu(ai)ent de bouddhisme, tout comme Schopenhauer.

Permettez-moi donc de faire varier la formule : Jean-Louis Murat, Schopenhauer des cœurs. Ou plutôt Kierkegaard? Pour mélanger Journal du séducteur et Traité du désespoir, avec les anges, mais sans la foi chrétienne.

Case lover

À l’époque de son premier tube, « Si je devais manquer de toi » et de l’album Cheyenne Autumn, avec ses yeux clairs et ses poses délicates, Murat trouve la case de son succès dans l’industrie musicale française non comme chanteur pessimiste mais comme lover ténébreux. Il allait falloir œuvrer pour se distinguer de Marc Lavoine et d’Herbert Léonard, chassant, à la même époque, à peu près dans les mêmes contrées. Dans une interview pour Libération en 1988, il confie à Bayon : « j’ai peur de ce que je pourrais devenir : une sorte de chanteur de charme. Crooner français à la manque ».

Cette déclaration me l’a toujours rendu charmant. « Chanteur de charme » : d’une certaine manière, il ne l’a jamais été et l’est toujours resté. Certes, aucun chanteur lover de l’époque n’avait sorti huit ans avant ce genre de brûlot bizarre qu’est « Le peuple est mort, suicidez-vous! » — drôle de chanson, drôle de texte, passablement nihiliste, issu d’une lignée emphatique et vaguement surréaliste de la chanson française, telle que pratiquée par William Scheller — qui découvre Murat. S’il y a un peu plus d’amour dans les chansons par lesquelles il se fera mieux connaître, Cheyenne Autumn évoque déjà une guerre — d’après le film de John Ford —, les chansons de Murat portent toujours en elle ce savoir rêche : « oui même dans l’amour, la camarde va » (« Le Môme éternel », Dolorès). Au début des années quatre-vingt-dix, Murat est encore un peu trop joli pour le cracher à la manière plus crue de Léo Ferré. Il est aussi un peu trop amoureux des femmes, ou comme il dit, si étrangement, du « fait féminin ». Alors lover il reste, entre Eros et Thanatos, se refusant à fixer le mélange des deux en une formule romantique bien rodée, comme le fait au même moment Mylène Farmer.

Le ton de ces amours cependant change : si Murat peuple longtemps ses textes de grandes idées brumeuses, « âme », « ange déchu », « éternité », « destin », la dérision vient peu à peu défaire leur grandiloquence. Derrière l’imagerie gothique se dessinent des vanités, et dans ces vanités affleure de la souillure, quelque chose de boueux. Le beau ténébreux est pris au col et forcé à manger de la terre. Le corps désiré de la femme côtoie le vagin des porcs. La langue s’épaissit, disque après disque, se teinte de Céline ou d’un fantasme de hip-hop, et dans « Baby carni bird », Murat finit par gueuler « Wootchie! … Si tu veux bien vivre dans une poubelle. Y te refont une bite en or. Ouais une bite en or » — période Le Moujik et sa femme. Les anges se dissolvent dans l’air ambiant et laissent apparaître le « cours ordinaire des choses » : un torrent d’illusions et de merde qui n’épargne à la fin aucun amour, encore moins le plus pur. « Tout cela porterait à rire, s’il n’y avait le désir » (« Mousse noire »). Dans l’histoire de la poésie d’amour, Murat trouve tantôt un équilibre entre sacré et profane, dans l’héritage de l’amour courtois, où le désir se laisser chanter aussi modestement qu’intensément, sans sacralisation ni humiliation. « Je suis Colin Muset, en pélisse de vair », chante-t-il dans « La surnage… » : un trouvère champenois né en 1210, qui dit bien dans sa langue ce que Murat n’a cessé de faire : « Je chantasse d’amorettes »

Crooner crâne

Trop haut perchée, la voix de Jean-Louis Murat n’est pas celle d’un crooner. Sur le fil, légèrement brisée, sa voix d’enfant y semble encore conservée dans la mue. Il n’a pas le timbre chaud de Sinatra, de Dean Martin ou de Joe Dassin, la tendresse caressante du mafieux en vacances. La filiation des trouvères en effet lui sied mieux. Elle s’embarrasse moins du cliché de la virilité enveloppante, qui sous le charme de l’aventure, dit la sécurité et le foyer. Chez Murat, comme la voix est sur la brèche, jamais l’amour n’est sûr. Jean-Louis n’est pas dans votre salon, à vous chuchoter des douceurs à l’oreille : il hante plutôt le petit bois des passions souffreteuses, du désir inassouvi, ou, sur la face Sud, le plaisir sans lendemain volé dans les bruyères, sur le Mont-Sans-Souci bien ensoleillé : « J’en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie / j’aimais déjà dire ‘je t’aime’/ Je t’aime je lui dis / je savais que dans une semaine elle serait loin d’ici/ tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies ». (« Au mont Sans-Souci », Mustango). Saisi en toute insécurité, l’amour est indolent sous les jupes, désinvolte, plein de narcissisme et d’orgueil, de volte faces et d’insatisfaction. Combien de chansons en forme de missives de libertin pourchassé ou éconduit? « Allez dire à ceux de Mycène, que je ne rendrai pas la femelle ». Sans absolu et sans dieu, sans institution, ça va de soi, il est toujours amant, jamais mari, en manque ou en fuite, privé de la chair qu’il désire, repu de la chair consommée.

C’est là qu’il traverse des sentiers, monte au Col de la Croix Morand et prend de grandes résolutions romantiques : « je te garderai ». Mais c’est l’amour d’aimer qui compte dans ces moments de solitude en tête à tête avec la nature, ou le narcissisme du Casanova se dissout en une sorte d’animisme contrarié ; « Je ne veux plus être ce Pin sylvestre / ce fond de saindoux ». C’est là qu’il s’accomplit, dans la négation qui le fait fusionner avec la nature. Il vient y ruminer, en pleine compulsion de répétition, l’obsolescence programmée de toute intensité amoureuse.

Ne venez donc pas vous reposer ici dans la confiance, en écoutant les mots d’amour de Murat. « Dans cet univers de cendres / où aimer n’existe pas », ce sont toujours déjà des mots de mort, de guerre et de défaite, même si, dans cette obscurité constante, parfois, entre la lumière (dans « Sentiment nouveau », « V’la l’amour qui passe », ou « Le contentement de la lady », une des plus belles comptines sexuelles que je lui connaisse, sur le plaisir féminin). Mais plus souvent, c’est le désamour le plus cru ; ainsi dans ces alexandrins de « Fier amant de la terre », à la sophistication presque parnassienne.

« Je suis du peuple nu qui se déchire en toi

Sur des chairs inconnues en un violent combat

Dans ce monde moderne je ne suis pas chez moi

Merci pour tant de peine mais je ne t’aime pas »

Il fait penser à Léonard Cohen — pas tant pour le style que pour le fond —, chez qui les chansons d’amour sont aussi chants de haine ; Cohen ne les traite pas séparément. Comme dans « Avalanche », reprise, réappropriée par Murat avec une intensité révélatrice, où le lady’s man régurgite un amour placé trop haut, retournant l’humiliation subie contre l’objet d’adoration. « Le monstre que tu as recueilli ne craint ni la faim ni le froid / Il ne recherche pas ta compagnie même ici au cœur du monde » (« The crippled that you clothe and feed / Is neither starved nor cold / He does not ask for your company / Not at the center, the center of the world ».

Les chansons d’amour de Cohen sont toujours plus vastes que l’amour-même, elles dessinent l’inextricable écheveau des rapports de force qui sous-tendent toute relation humaine : dans cette noirceur tapie au cœur de tout ce qui lie des amants, Murat vient lui aussi puiser sa sève.

Sexiste faible

L’amour et la rancœur se mêlent donc inextricablement chez Murat, avec une morbidité, un bestiaire et des vulgarités qui lui sont propres. « Que fera le chien au lièvre qu’il attrape? » (« La surnage dans les tourbillons d’un steamer »), et un portrait des femmes désirées non dénué de remontées acides. Seul chanteur français à se permettre encore de les appeler « femelles », « garce », « souillon échevelée », « putain sèche », à moins que par ces mots, il ne s’adresse à lui-même, Murat va même jusqu’à humilier sa propre nature de fille, à moins qu’il ne convoite pour son propre compte les ressources du mystère féminin. Libertin narquois, misanthrope amoureux, misogyne efféminé, Murat est toujours un amant déphasé, « l’amant et l’ennemi de l’amant », l’ami des femmes, à qui il ne veut pas que du bien.

Avec ces objets féminins de son constant désir, Murat est délicat tant qu’il est inactuel, vaincu de l’histoire (d’amour) hantant encore les limbes de quelques rivière de France. En temps de paix démocratique ouverte à l’inclusivité et à l’égalité, il prend la gueule du masculiniste, populiste tendance droitière, comme il l’illustrait dans la plupart de ses interviews récentes. Il le dit plus finement dans les chansons, le féminisme contemporain lui fait l’effet d’une désertion de tout désir, de toute tendresse.

« Plus vu de femmes au monde incertain

Faire autant fi des lois de l’hymen

De femmes d’un monde nouveau

De femmes nous laisser autant seuls aux commandes des lois de la tendresse

De femmes nous trouver si sots »

Sexiste faible, « garçon qui maudit les filles », womenizer versant vulnérable, Murat a beau se dire lui-même intrinsèquement féminin, parce qu’il aime à se vêtir des bas d’une amante, à s’identifier à la Scarlett O’Hara d’Autant en Emporte le vent, « jamais satisfaite et n’ayant jamais atteint l’orgasme », il est pris dans le système d’un rapport des sexes où seul l’homme s’individualise, fasciné devant le « fait féminin », sorte d’émanation de la nature, à la luxuriance réjouissante, que le garçon plein de désir peut collecter comme autrefois les naturalistes du XVIIIe siècle, collectant plantes et oiseaux rares ou communs avec la même libido sciendi. Ça me donne parfois le sentiment que les modèles sur lesquels roule son sens du drame amoureux viennent d’un temps révolu, aujourd’hui dépassé. Mais comme plus que tout, il aime la solitude, il jouit de cette défaite, de cette inactualité. « Tes gestes d’orfèvre / Ta vie de femelle / Je te jure que je m’en fous » (« Fort Alamo »).

Rendu à cette solitude, intuition fondamentale qui conditionne toutes ses chansons, Murat passe alors son temps à envoyer des chansons comme des missives, de préférence écrites à la main, où confiées pour être transmise de vive voix par quelque messager marathonien. Il écrit depuis le front d’une guerre qui n’a plus lieu ici, à quelqu’un qui pourrait bien être quelqu’un d’autre, sur des faits d’amour. « J’ai fréquenté la beauté / Je n’en ai rien gardé » (Babel avec The Delano Orchestra). Il écrit sans attendre de réponse, ou une réponse qu’il entendra sans l’écouter : impression que font toujours les duos — qu’il a tant pratiqués —, missive contre missive, mais jamais dialogue, ou alors de sourds, bijoux consonants destinés à nous faire contempler la déchirure, l’incommunicabilité entre les sexes. Quand il chante « L’irrégulière », destinée à Jeanne Moreau, sur la figure de l’amante de l’ombre dont il devient finalement le corps et la voix, il touche à la part la plus émouvante de ce solipsisme. Il ne s’agit plus de parler à l’autre, il s’est déjà fondu en elle, elle est devenue lui.

Frère des morts

Cohen a une part de messianisme juif qui le rend à même de rassembler ces solitudes, une collectivité humaine à l’horizon. Murat, lui, est sans prophétie pour autrui en tant que communauté, sans table de la loi et sans transcendance. Les autres — il y en a pourtant mille qui viennent peupler ses chansons, ne le sont obstinément que comme solitudes : soldats sans troupe, amis suicidés, anti-héros pendus, perdus, oubliés de l’histoire, longue file de morts ou presque que l’écriture vient sauver du néant le temps d’une chanson, conserver au souvenir. Plus qu’à ses amoureuses, on dirait que c’est à eux que Murat réserve son empathie, sa véritable tendresse. Déserteurs de quelque guerre lointaine, aviateurs égarés dans les brumes comme Charles Nungesser et François Coli (qui avaient tenté en 1927 de rejoindre New York sans escale, avant que leur Oiseau blanc ne sombre en mer, resté introuvable), artisans anonymes suicidés — le magnifique « Tous mourus » aux pianos évocateurs des compositions tardives de Mark Hollis —, ou figures historiques en train de déchoir, par la honte, la menace ou la mort (Virenque, Salman Rushdie, François Mitterand ou Joachim Murat, roi de Naples…).

Avec eux, il n’est plus seulement l’Auvergnat, enraciné : il réduit son bagage, défait les liens, en hobo ménestrel, il passe de corps en corps, éreinte son propre narcissisme, s’arrache au perpétuel autoportrait qu’il a tant pratiqué en peinture, vers des moments de « solidarité », comme dans ses chansons consciencieusement écrites pour les Gilets Jaunes.

Je me suis souvent demandé pourquoi tant de ses chansons restent hantées du thème de la guerre — des Cheyennes contre les colons en Amérique, de 1914-18 en France, du Sarajevo des années 1990, ou par la Révolution Française de 1789 — où Murat semble étrangement se reconnaître dans la « tête jetée au panier des guillotinés » (« Le Cafard »). Je crois que la guerre réalise à ses yeux une figure absolue de la solidarité humaine comme solidarité dans la mort. Elle lui fait atteindre aussi ce sens de la collectivité que les duos d’amours paradoxalement dissolvent. Quand Murat n’a que mépris pour la dépression sans objet — c’est là qu’il s’insulte généralement, se hurle d’arrêter — les guerres au moins se prévalent de causes, fût-ce pour un degré supérieur d’absurdité. La guerre est comme un garde fou à la vanité des métaphores amoureuses, parce qu’elle exprime, au fond, le vrai sens des blessures. Du point de vue des tranchées, du point de vue des ruines, Murat se chante aussi bien une sorte de nostalgie de l’héroïsme, mais de l’héroïsme en train d’échouer, du déserteur, des animaux blessés, du dernier cheval. Dans ces cellules d’individualités sacrifiées, le chanteur niche son goût des épopées désespérées.

Guides animaux

Un monde d’hommes, c’est sûr, où les femelles n’entrent qu’en animales — amour et pitié pour les vaches — mais où s’engouffre une armée d’animaux. C’est étrange d’ailleurs, comme ses premières chansons sont peuplées d’anges, qui peu à peu disparaissent au profit d’un bestiaire luxuriant désormais bien terrestre. Marmottes, pies, vaches, hérons abattus par « le vent d’Ecir sur la Limagne », lièvre, grive et myrrhe, reine des près, orme léger, animaux autant que végétations, neiges, caillou à qui il chante : « tout ce qui mène au tombeau ici bas devient beau (…) je voulais te dire ne pleure pas caillou, je t’aime » (sur Taormina) (Il faut lire ce beau texte de Florence D. sur Murat et les animaux). Animaux domestiques et sauvages en déroute, mortels eux aussi, vies cycliques sans cesse menacées — ils sont des sortes de guides dans la vraie matière organique de l’existence ; « guidé par l’odeur des chevaux », on avance encore. Mais comme nous, ils sont soumis au cours de l’histoire humaine, comme ce jaguar désœuvré, prédateur trop puissant pour ce nouvel âge de la nature domestiquée : « Dieu comment capturer un coq dans cette drôle de forêt? Tout juste bon à garder les oies ». Ces frères non humains disent à la fois la nature en sa cruauté et un ordre du monde où les jugements sont suspendus. Ils sont tour à tour messagers ou totems, avatars de l’animal désirant et luttant qu’il est : « le chien de l’espace, pris dans la glace, n’aboiera plus, owouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh… »

Nuage aux cieux

Comme tous les Romantiques, Murat a commencé par vieillir de l’âme. Echappé au suicide, au sien, à celui des autres aussi, amis perdus à jamais, c’est en survivant, qu’il a semblé se tenir face à l’existence, silhouette qui avance, le front baissé, dans les ronces du cours ordinaire des choses, qui le lacèrent sans le tuer. Du sang versé, il a fait des chansons, inextinguible source au débit romanesque, renouvelée par sa vie même.

Mais chanteur de charme à l’épreuve du vent, il a aussi vieilli du corps, sans le cacher, tandis que sa voix restait presque inaltérée, comme son regard d’ailleurs, et sa tignasse sombre. Quand il chante encore des chansons d’amour, vieux, en bajoues, le visage constellé de taches brunes, il me fait l’effet d’un Robinson de la carte du Tendre, encore une fois, le survivant de son propre charme, de sa propre puissance de séducteur de la chanson française. Il se rêvait en dernier chanteur, après Gainsbourg et Baschung, « indépassables », pourtant j’ai l’impression qu’il a nourri et reçu de toute une scène clermontoise, et au-delà, et que la vieille branche va continuer à croître, même si les conditions de l’industrie musicale française ont changé, et qu’un portrait dans Libération ne fait plus désormais décoller la carrière de ce genre de poète.

A présent qu’il n’est plus, que la voix vivante s’est tue, il suffit d’écouter encore les heures disponibles de sa voix fixée pour l’entendre préparer avec soin son au-delà ici-même, en suppliques partout cachées dans la centaine de ses chansons. « Accueille-moi paysage / fais de moi paysage un nuage aux cieux », comme il chante dans Taormina. Le voici monté au ciel sans dieu mais dans un nuage, comme un futur manteau de pluie. Pour les chansons, pour la vie même, je le guetterai quand viendra l’orage.

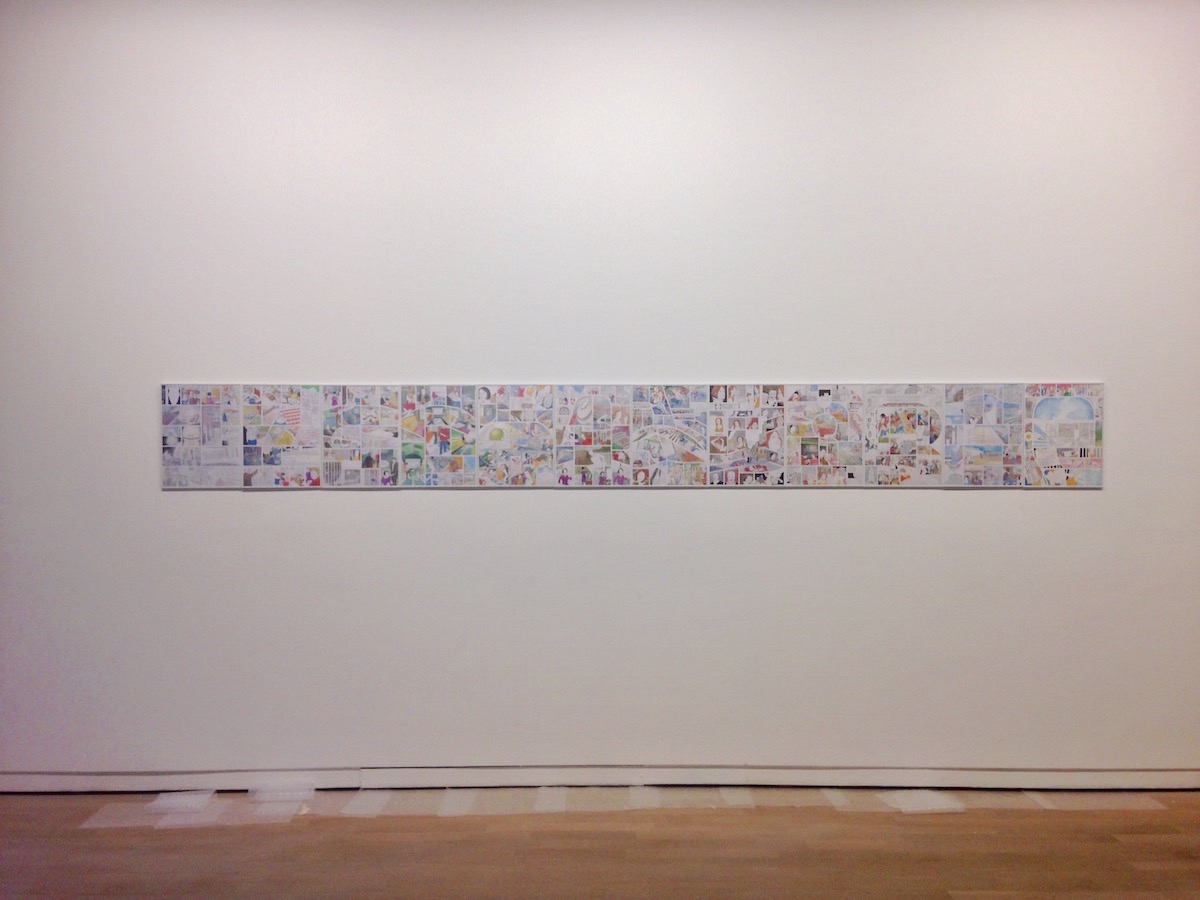

On n’y a pas touché depuis bientôt quinze ans. On l’a gardée pour nous, soigneusement rangée dans un carton à dessin noir, lui-même enveloppé dans une grande sacoche sombre, trop grande, mais pratique. Nous savons où elle se trouve, nous savons qu’elle n’est pas abîmée, tout va bien. Nous ne la regardons pas mais nous nous rappelons nettement d’elle. C’est un objet sacré – dont la perte aurait quelque chose d’irréparable – pour la communauté la plus restreinte jamais inventée : toi et moi. Le culte que nous lui rendons est silencieux : non seulement nous ne la regardons pas, mais cela fait bien longtemps que nous n’avons pas parlé d’elle. Sauf que toi et moi, nous savons, et nous nous souvenons. Ou plutôt, toi et moi, depuis qu’elle a eu lieu, nous sommes tels que nous ne pouvions être avant de la faire. Parce qu’ensemble, nous sommes entrés dans ces cases, nous y avons tracé des lignes, sur lesquelles il me semble qu’aujourd’hui encore nous marchons.

On n’y a pas touché depuis bientôt quinze ans. On l’a gardée pour nous, soigneusement rangée dans un carton à dessin noir, lui-même enveloppé dans une grande sacoche sombre, trop grande, mais pratique. Nous savons où elle se trouve, nous savons qu’elle n’est pas abîmée, tout va bien. Nous ne la regardons pas mais nous nous rappelons nettement d’elle. C’est un objet sacré – dont la perte aurait quelque chose d’irréparable – pour la communauté la plus restreinte jamais inventée : toi et moi. Le culte que nous lui rendons est silencieux : non seulement nous ne la regardons pas, mais cela fait bien longtemps que nous n’avons pas parlé d’elle. Sauf que toi et moi, nous savons, et nous nous souvenons. Ou plutôt, toi et moi, depuis qu’elle a eu lieu, nous sommes tels que nous ne pouvions être avant de la faire. Parce qu’ensemble, nous sommes entrés dans ces cases, nous y avons tracé des lignes, sur lesquelles il me semble qu’aujourd’hui encore nous marchons.

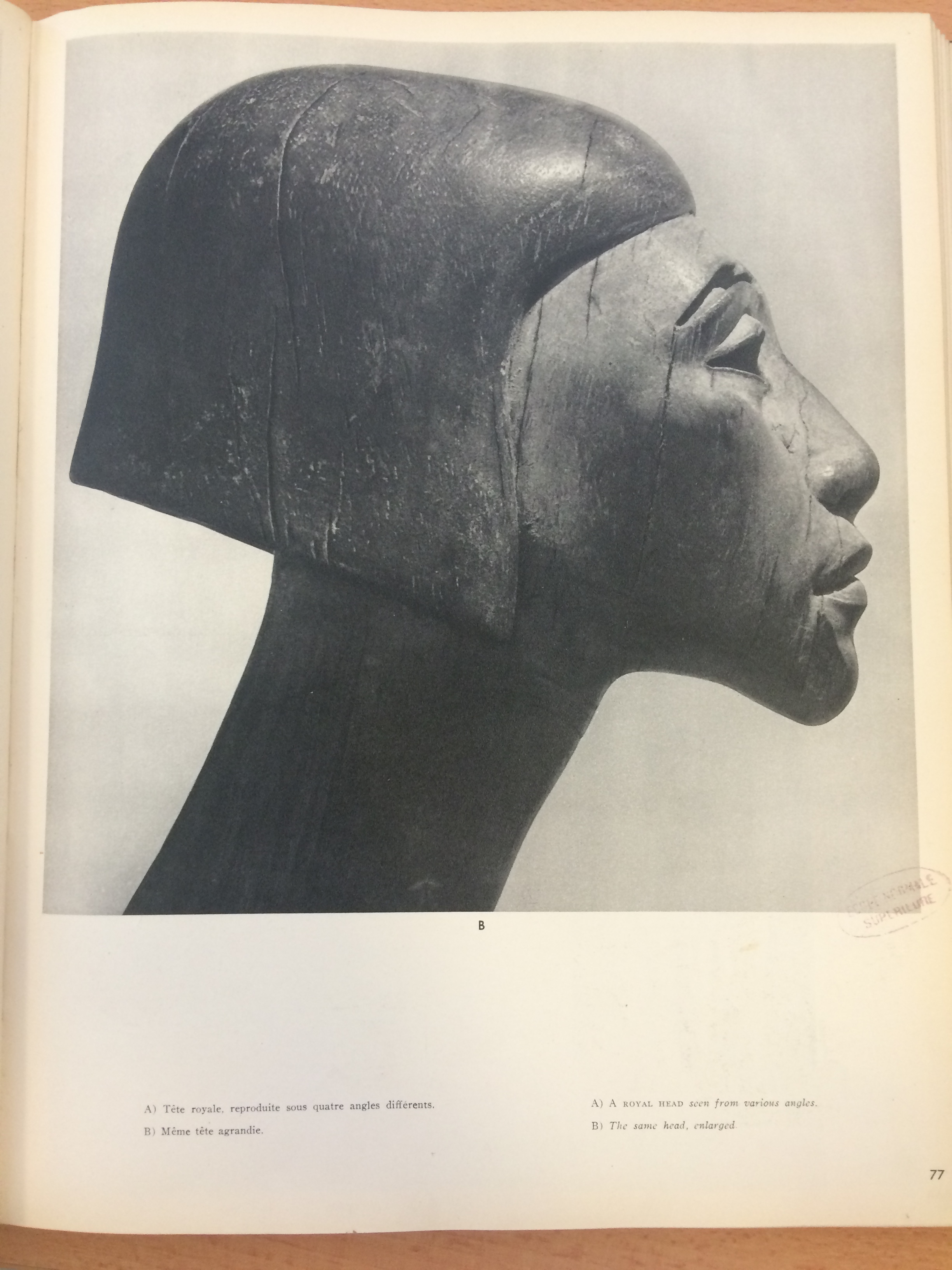

Il était certes étrange qu’une œuvre d’une telle beauté n’apparaisse qu’une seule fois sur internet. Dans la collection en ligne du musée, elle était introuvable. Je décidai d’envoyer une missive à l’ancienne pour demander l’autorisation de la photographier sur place : « Cher monsieur le conservateur du Musée du Louvre… » : il fallait bien faire comprendre que la demande était modeste mais pour moi de première importance. Deux semaines passèrent, je commençais à en conclure que mes courriers étaient passés inaperçus dans la tonne de documents électroniques et papyriques qu’une administration muséale a en charge. Mais on me répondit. On me renvoyait à l’agence photographique qui me renvoya au documentaliste. Outre la stérilité de ces va-et-vient cordiaux mais sans résultat qui durèrent plus d’un mois, j’avais appris en chemin une information capitale. La petite tête de harpe n’était plus exposée au Musée du Louvre, ni nulle part ailleurs. Considérée dans les années trente comme une antiquité égyptienne, on avait découvert dans les années 80 qu’il s’agissait d’un faux.

Il était certes étrange qu’une œuvre d’une telle beauté n’apparaisse qu’une seule fois sur internet. Dans la collection en ligne du musée, elle était introuvable. Je décidai d’envoyer une missive à l’ancienne pour demander l’autorisation de la photographier sur place : « Cher monsieur le conservateur du Musée du Louvre… » : il fallait bien faire comprendre que la demande était modeste mais pour moi de première importance. Deux semaines passèrent, je commençais à en conclure que mes courriers étaient passés inaperçus dans la tonne de documents électroniques et papyriques qu’une administration muséale a en charge. Mais on me répondit. On me renvoyait à l’agence photographique qui me renvoya au documentaliste. Outre la stérilité de ces va-et-vient cordiaux mais sans résultat qui durèrent plus d’un mois, j’avais appris en chemin une information capitale. La petite tête de harpe n’était plus exposée au Musée du Louvre, ni nulle part ailleurs. Considérée dans les années trente comme une antiquité égyptienne, on avait découvert dans les années 80 qu’il s’agissait d’un faux.

ivienne composa et enregistra, il y a maintenant près de vingt ans, à la demande de l’UNICEF, qui cherchait, au lendemain du cinq centième anniversaire de la Conquête espagnole, en 1995, à promouvoir des représentants des cultures Aymara et Quechua dans les Andes, pour la mobilisation et l’alphabétisation des communautés locales. Avec une série de cassettes distribuées gratuitement dans toute la Bolivie, Luzmila fut leur porte-voix. Depuis les hauteurs du minusucule hameau de Qala-Qala, où elle est née, perché sur l’Altiplano, à plus de trois mille mètres d’altitude, jusqu’à Potosi, en passant par les plaines de Cochabamba et Oruro, elle sillonna le pays avec ses chansons, éveilla la conscience des femmes encore privées du droit de vote, et, dans les faits, de celui de s’instruire, leur enseigna des techniques de captation de l’eau, et la mémoire du leader quechua et aymara Avelino Siñani.

ivienne composa et enregistra, il y a maintenant près de vingt ans, à la demande de l’UNICEF, qui cherchait, au lendemain du cinq centième anniversaire de la Conquête espagnole, en 1995, à promouvoir des représentants des cultures Aymara et Quechua dans les Andes, pour la mobilisation et l’alphabétisation des communautés locales. Avec une série de cassettes distribuées gratuitement dans toute la Bolivie, Luzmila fut leur porte-voix. Depuis les hauteurs du minusucule hameau de Qala-Qala, où elle est née, perché sur l’Altiplano, à plus de trois mille mètres d’altitude, jusqu’à Potosi, en passant par les plaines de Cochabamba et Oruro, elle sillonna le pays avec ses chansons, éveilla la conscience des femmes encore privées du droit de vote, et, dans les faits, de celui de s’instruire, leur enseigna des techniques de captation de l’eau, et la mémoire du leader quechua et aymara Avelino Siñani.

Jérôme-David Suzat-Plessy : ce prénom et ce nom composés évoquent pour moi une sorte d’aristocratie artistique, le nom d’un domaine de province, dont Jérôme-David aurait été le seigneur, il y a longtemps, mais personne ne s’en souvient. Il a quelque chose de Debussy dans le regard, un nez de boxeur, la barbe et le front d’un poète du XIXème

Jérôme-David Suzat-Plessy : ce prénom et ce nom composés évoquent pour moi une sorte d’aristocratie artistique, le nom d’un domaine de province, dont Jérôme-David aurait été le seigneur, il y a longtemps, mais personne ne s’en souvient. Il a quelque chose de Debussy dans le regard, un nez de boxeur, la barbe et le front d’un poète du XIXème