“La ville où je suis née.” (Retourner à) Tarbes : une exposition, avec Alexandre Guirkinger

Celles et ceux qui me suivent ont bien compris que j’avais ces derniers mois un léger penchant régionaliste, une tendance à cultiver le petit folklore disparate de mes origines tarbaises, hispano-pyrénéennes, occitanes. Ils ont bien vu. Le 14 octobre, je sors ce nouveau disque, appelée Tarbes, du nom de la ville où je suis née et où j’ai grandi jusqu’à la fin de mon adolescence. Avec Léa Moreau, François Virot et Mocke Depret, on le jouera le jour même, à Tarbes, au Théâtre des Nouveautés. Un lieu où j’ai joué, pour la première fois, tremblante, sur scène et en public, quand j’avais environ 16 ans. Renaud Cojo nous accompagne pour la mise en scène, et nous avons la chance d’avoir avec nous les jeunes chanteurs du cursus art choral du Conservatoire de Tarbes — qui chantent aussi sur le disque. Je crois que c’est quasi complet aux Nouveautés, mais voici le lien pour mémoire. Et nous espérons amener Tarbes dans bien d’autres contrées dans les mois qui viennent (je sais déjà qu’on le jouera à Paris, le 18 janvier, à Lyon, le 24 février, et à Pondicherry, oui à Pondicherry, en Inde les amis, le 10 décembre).

Mais Tarbes n’a pas été que musique. Dès le départ, à peine mes premières maquettes terminées, il y a plus d’un an de cela, on a imaginé avec le photographe Alexandre Guirkinger, une extension photographique à toute cette rêverie intime, mélancolique certes, parce le sentiment aigu des altérations du temps est pour moi au creux de toute musique, mais pas nostalgique. On voulait voir et montrer les gens de Tarbes aujourd’hui, le visage contemporain de la ville, ses pierres, ses murs, ses vitrines plus ou moins déshabillés. « J’ai l’impression d’arriver à Hollywood! » m’a dit Alexandre quand il a débarqué pour la première fois sur place. Les Quais de l’Adour, la Place de Verdun, la Foch, qui résonnaient dans les chansons, s’étaient déjà installés dans son champ de vision.

Dans le livret de l’album, on retrouve une série des photos d’Alexandre. Mais il y en a tant et plus.

Dans la vidéo ci-dessous, montée par Clara Lemercier Gemptell, ma voix s’associe aux images captées à la chambre au cours du printemps 2020. J’y lis le début d’un long texte qui paraîtra bientôt, in extenso, sur quelques moments sonores encore non publiés du disque (avec la guitare de Mocke Depret, la batterie de François Virot…)

Elle est une des pièces centrales de l’exposition qui se tiendra du 3 au 23 octobre au Pari, situé au 21, rue Georges Clemenceau, à Tarbes, grâce au soutien du Parvis et de Tarbes en scènes.

L’entrée est libre et gratuite.

Le samedi 8 octobre à 19h, se tiendra le vernissage, également en entrée libre. Et j’y serai! Avec Alexandre.

Un grand merci à Valérie Lhuillier, à Audrey Quentin du Pari, ainsi qu’à Béatrice Merlet, plasticienne et complice pour cet accrochage.

Présentations et informations pratiques : https://www.lepari-tarbes.fr/evenement/la-feline/

Dans l’écoute d’Arandel

Il faisait un peu froid ce vendredi soir, 16 octobre, mais on pouvait encore imaginer venir écouter de la musique dans la cour couverte, sous la grande verrière des Subsistances. Plutôt deux fois qu’une d’ailleurs, parce qu’on savait, encore sidérés par la nouvelle, que ces soirées là ne reviendraient pas si vite, non parce que la douceur de l’automne était déjà derrière nous, mais parce que, ces derniers temps, nous nous habituions à parler quotidiennement une langue militaire, et que nous entrions désormais, masqués, contraints et forcés, dans des semaines de « couvre-feu ».

Sur le plancher de la verrière, des rangs de chaises étaient soigneusement disposés, de longs panneaux gris, fixés en hauteur le long des quatre murs de l’enceinte évoquaient des drapeaux et une sorte d’austérité de circonstance, souvenir des régiments hébergés autrefois en ces lieux. Au centre, une demi-sphère translucide attirait le regard. Une bulle de plastique géante, surmontant une scène circulaire : idée simple et harmonieuse au centre du dispositif. Chacun s’est installé autour d’elle, discrètement, avec ou sans plaid pour couvrir ses genoux. L’événement sonore qui suivit ne déplaça pas les corps, je vis seulement des yeux se fermer et des nuques fléchir.

Nous n’étions pas couchés, ni semi-allongés, le relatif inconfort des chaises dénonçait d’avance tout projet de détente. On s’asseyait pour écouter, non pour oublier, assis, un peu raides, mais donc ainsi disposés à la concentration d’une écoute exigeante. L’air avait bien fraîchi et conspirait à cette exigence, il aidait à ne pas s’assoupir : mon esprit embué s’éclaircissait malgré lui, disposé aux pérégrinations psychiques que la musique allait m’offrir.

Sans attendre, Arandel s’est faufilé dans la bulle et en a rejoint le centre, saluant le public avec une politesse touchante, contenue dans un petit mouvement du buste et un sourire réservé. De là où j’étais, sa silhouette longue et fine en chemise noire ajustée, ses cheveux blonds coiffés en arrière et ses petites lunettes de métal rondes lui donnaient l’air presque désuet d’un chef d’orchestre du début du XXème siècle. Casque d’écoute, laptop surélevé, launchpad et câbles discrets, solitude du disc-jockey au centre de la bulle ramenaient le tableau à notre présent numérique, voire à une vision du futur. Au fil de l’écoute, j’ai vu la bulle-forme et la bulle-objet, celle qui nous englobait dans l’immersion de la musique, celle qui nous isolait tragiquement les uns des autres, puis se changeait en miniature, en boule à neige qu’il faudrait agiter, à la manière d’un enfant jouant seul, pour regarder pensivement les flocons tomber sur un petit personnage immobile et prisonnier. Durant la diffusion, Arandel bougeait peu, actionnant filtres et volumes du bout des doigts sur une table de contrôle étroite. À la limite de l’immobilité, ses gestes courts disaient aussi la délicatesse avec laquelle il traiterait la musique, les morceaux choisis qu’il allait construire en polyphonie passagère avant que leur rencontre ne soit plus qu’un souvenir pour l’auditeur, avançant dans l’écoute sans pouvoir se retourner, entre des calques perceptifs pleins de miroitements attirants.

Je ne savais rien des morceaux qui composaient cette matière, j’ai reconnu ici et là un peu d’Arvo Pärt, du Pierre Henry, certaines voix, mais rien n’invitait ici au jeu vain de la reconnaissance, à la logique du blind test. On sentait nous traverser des lambeaux fascinants de la musique du XXe siècle, souffles, bruits, field recordings divers, voix spectrales, motif d’une contrebasse, percussions aquatiques, à un volume sonore qui invitait l’oreille sans jamais la forcer. Je sentais la musique infiltrer ma pensée, remonter les canaux irriguant mon cerveau, exciter des terminaisons nerveuses, en générer même d’autres, des inconnues, inaperçues. Je pensais à cette histoire du cerveau humain dont nous n’utiliserions les capacités qu’à un faible pourcentage, je pensais que cet instant d’écoute repoussait des limites, même infimes, dans mon cerveau.

J’ai lu ensuite combien la liste des morceaux joués était impressionnante, j’en ai réécouté certains, mais la manière dont à cet instant et dans ce lieu ils se sont mêlés procurait un sentiment différent. Ce 16 octobre, la musique jouée par Arandel, c’était son écoute elle-même, à laquelle nous étions conviés. Pas un pot-pourri de belles musiques, pas non plus un genre de sculpture compressée post-moderne, grimaçante d’arbitraire et irritante à force de tuer en elle la moindre bribe de sens. C’était une durée belle comme l’évidence mais pleine de surprises, où à aucun moment pourtant la musique ne coulait « toute seule », comme on l’attend d’une musique d’ambiance à visée relaxante. Moi j’ai plutôt parcouru un chemin d’écoute, parfois escarpé, même aride et puis soudain amène, réchauffé d’une lumière nouvelle, qu’Arandel avait dégagé pour moi. Il était l’hôte de ces arborescences d’harmonies et de dissonances, nous invitant à nos détours, à nos propres ramifications psychiques génératives. Je pensais au mouvement aquatique des hautes herbes verdoyantes que l’on regarde longuement bruire dans une scène de Solaris, à la musique d’Eduard Artemiev dont pourtant ne figurait aucun des morceaux, à notre humanité muette, au pied d’un mur chaque jour plus haut qui nous sépare du bonheur collectif, à ce qu’un geste artistique sensible et généreux laisse entrevoir de possibles et de chances d’avancer.

Je suis rentrée avant minuit, par le petit escalier qui remonte du quai Saint-Vincent jusqu’aux Pentes. J’essayais de retenir le plaisir d’une balade nocturne qui deviendrait, dans les heures prochaines, comme le carrosse changé en citrouille, une incivilité. En ouvrant ma porte, j’ai repensé à cette image, entrevue en plaisantant à la fin du concert : les techniciens dégonflant soigneusement la bulle et la couvrant d’une grande bâche bleue.

Arandel – GRAME – Les Subs Photo : Julien Mignot

****

Liste des morceaux joués dans cette architecture qu’Arandel avait conçue initialement sur une commande faite par Le Grame.

01. Claude Ballif : Points, Mouvements

02. Luke Abbott : Gates Part 2

03. Ned Lagin with Phil Lesh, Jerry Garcia & David Crosby : Seastones

04. Alfred Schnittke, Tatjana Gridenko, Gidon Kremer, Saulius Sondeckis: Lithuanian Chamber Orchestra : Tabula Rasa (Arvo Pärt)

05. Meredith Monk : Overture And Men’s Conclave – Wa-Ohs – Rain – Pine Tree Lullaby – Calls – Conclusion

06. Beatrice Dillon – My Nocturne

07. Benoît Pioulard : Gloss

08. Microstoria : Paro Fadeout

09. Laurie Anderson : Walking And Falling

10. Thomas Bloch : Oraison (Olivier Messiaen)

11. Monolake : Watching Clouds

12. Arandel : In D#5 (Solfeggio Version)

13. Wildbirds and Peacedrums : A Story From A Chair

14. Murcof : Isaias II

15. Mileece : Aube

16. Luc Ferrari : Music Promenade

17. Paul Hillier, Theatre Of Voices : Solfeggio (Arvo Pärt)

18. Pierre Henry : Fluidité et mobilité d’un larsen

19. Beatrice Dillon : Halfway

20. Moondog : Introduction & Overtone Continuum

21. Terry Riley & Stefano Scodanibbio : En La Siesta El Gladiador

22. New Band : Silent Scroll (Joan La Barbara)

23. Pierre Henry : Messe de Liverpool

24. Laurie Spiegel : Appalachian Grove I

25. Iannis Xenakis : Concret Ph

26. Four Tet : Our Bells

27. Steve Reich : Drumming, Part 3

28. Lady June : Optimism

29. The Knife, feat Mount Sims & Planningtorock : Geology

30. Rio En Medio : The Visitor

31. Klaus Nomi : From Beyond

32. Klaus Nomi : Return

33. Olivier Messiaen : Lux Aeterna

34. Beatrice Dillon : 34

35. Joan La Barbara : Twelvesong (Zwolfgesang)

36. David Bowie : Subterraneans

37. New Band : Then Or Never (Dean Drummond)

38. Richard Maxfield : Sine Music (A Swarm Of Butterfiles Encountered Over The Ocean)

39. The Beatles : Flying take 8, RM 6 unedited

40. Lady June : Reflections

41. Francesco Tristano : Interlude Bis

42. Francesco Tristano : Tantra Development (Moritz Von Oswald Remix)

43. Sutekh : All Men Must Die (for Glenn Gould)

44. Paul Hillier & The Steve Reich Ensemble : Typing Music (Steve Reich)

45. Popol Vuh : Aguirre 1

46. Dajuin Yao : Satisfaction Of Oscillation

47. Thomas Bloch : Mare Teno (Redolfi)

48. Alfred Schnittke, Tatjana Gridenko, Gidon Kremer, Saulius Sondeckis: Lithuanian Chamber Orchestra : Tabula Rasa (Arvo Pärt)

49. Arandel : Epilogue

50. Arandel : Section 5

51. Alva Noto & Ryuichi Sakamoto : Avaol

52. Ensemble : Opening

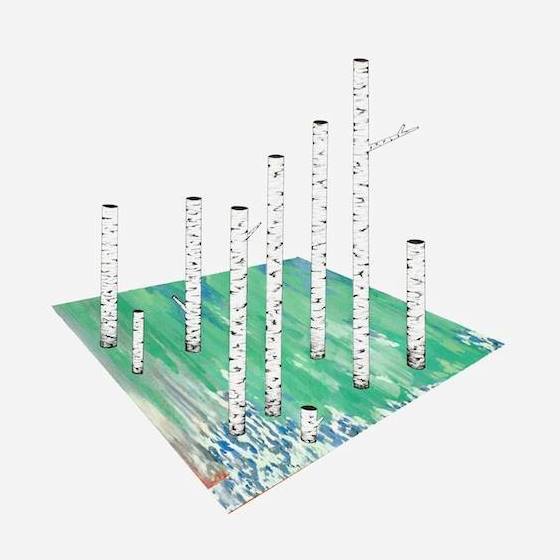

La condition géographique. Dessin au feutre et gouache. Hélène Paris – Nelly Monnier

Chez Hélène Paris et Nelly Monnier, la condition géographique est hors sol : dans l’espace blanc, vide, formel, de la feuille de papier. Ici, des troncs de bouleaux exhibent leurs extrémités en coupe, là, une fontaine s’écoule et cesse de s’écouler, interrompue par la section d’une ligne. Il y a des surfaces épaissies d’aplats, de couleurs sourdes, de hachures, des préaux, des matières, mais il n’y a pas de fond : car le fond est la forme, ou plutôt, le formel, par quoi la pensée accède à cette solitude ontologique qui ceint tout ce qui est une chose chez le philosophe Tristan Garcia, pour que cette chose soit, et rejette dans l’indistinction tout ce qui n’est pas elle.

Mais n’importe quoi est une chose, c’est-à-dire un bout, une section de chose, une perspective ou un plan. Ici, une volée de marches d’escaliers s’interrompt à l’entre-sol, là une plaque hachurée n’offre aucun support solide, ailleurs, un pli clair suggère un non-volume.

La nature et les choses s’étendent à l’infini : dans le monde objectif, tout prolifère, objets et rapports d’objets, liaisons physiques et organiques, dans le grand continuum de la matière. Le dessin lui, est discret. Il a arraché les racines et les connectiques qui relient les objets les unes aux autres, il a extrait la chose de chaque objet. Le dessin découpe, il fait une incision, à la pointe du feutre noir, et révèle au regard ce que la chose peut quand elle est seule, en suspens dans l’espace blanc, vide, formel de la feuille de papier. Sa solitude ontologique élevée au graphique fait entrer le regard dans la fiction du vide. La chose y a la présence massive et pourtant suspendue d’un big dumb object dans l’espace décrit par les romans de science-fiction. Ce parallélépipède marbré ne pèse d’aucun poids bien qu’il s’impose, horizontal, support abstrait d’un autre volume sombre. Dans l’espace noir et blanc qu’ils configurent sur fond de néant, s’insère une tranche de couleur ambiguë : teintes pastel et fluorescentes au réalisme déréalisé, au naturalisme fidèle à la nature numérisée. Leurs verts et ocres de gouache, peu mélangée, évoquent un souvenir de la nature, le continuum de la matière réprimée. Mais ils s’insèrent au millimètre, avec une rigueur mathématique dans cadre laissé par les lignes données, cadre d’écrans où la représentation domestique le souvenir du non-domestiqué.

On dirait un monde à l’usage d’intelligences supérieures où l’intimité fonctionnelle des choses est exhibée au regard comme une vérité du réel, autonome et presque menaçante et qui pourrait se révolter. La fonction est en fait la substance, le mode d’emploi est l’ontologie, l’utilisateur, un penseur spéculatif. Mais ce penseur n’est pas dans l’image, pas plus qu’aucune figure sensible – humaine ou animale –, c’est l’image qui est en lui : projection de son sens interne où le corps qui voit et sent n’a pas lui-même de contours visibles. La main qu’il passe sur la rugosité de ce plan de roche, les bras dont il entoure cette colonne effilée, n’existent pas : il se tient dans ce monde sans corps parce que ce monde se tient à l’intérieur de lui, représentation qui l’absente mais qu’il conditionne. Voilà peut-être sa condition géographique, d’être ce dans quoi les choses sont quand elles ne sont nulle part, dans le vide de leur solitude ontologique. Elles n’ont pas besoin de plus pour être. Dans ce vide, elle se tiennent. « Le monde sans objet » dit Malevitch – et donc sans sujet – « ou le repos éternel ». Mais on se demande, alors, en regardant reposer ces choses, de l’autre côté : manquent-elles, parfois, de notre présence?

La condition géographique : exposition

à la Galerie 3e parallèle (Paris 3)

du 19 mai au 17 juin 2017

Vernissage le 18 mai

L’ambient du décor – Domotic, Le Démon des Hautes Plaines

C’est une bande originale : une série instrumentale qui avance par thèmes, ponctuée de rappels et de variations, de séquences brèves, de ritournelles. C’est la musique composée par Stéphane Laporte pour le film d’un ami, Tom Gagnaire, qui s’est enquis, il y a trois ans, de tourner vite avec peu, dans un coin du Haut Languedoc, un « western régionaliste post nouvelle vague ». Fait maison, dans la campagne, au goût des amateurs de Raoul Walsh et d’Eugène Green. Les shérifs y sont fatigués de l’être et des nymphes blanches hantent encore les cascades.

C’est une bande originale : une série instrumentale qui avance par thèmes, ponctuée de rappels et de variations, de séquences brèves, de ritournelles. C’est la musique composée par Stéphane Laporte pour le film d’un ami, Tom Gagnaire, qui s’est enquis, il y a trois ans, de tourner vite avec peu, dans un coin du Haut Languedoc, un « western régionaliste post nouvelle vague ». Fait maison, dans la campagne, au goût des amateurs de Raoul Walsh et d’Eugène Green. Les shérifs y sont fatigués de l’être et des nymphes blanches hantent encore les cascades.

Enregistrée tout juste avant le tournage, de façon spontanée, presque anarchique, la musique qu’on y entend fut elle aussi fabriquée à la maison, dans la maison des parents où le musicien a encore sa chambre, peuplée d’instruments délaissés qui attendaient peut-être leur heure : une vieille guitare acoustique jouet offerte dans les années quatre-vingt par le comité d’entreprise Haribo où travaillait son père, un valiha désaccordé récupéré dans le garage d’amis voisins, la batterie qui prend un peu la poussière, le tout, abordé avec assez de solitude et de désœuvrement pour faire résonner, piste par piste, au hasard des prises et des intentions, le chant de ce film amical qui n’existe alors pas encore mais qui promet de rouler sur quelques émotions primitives devant les cowboys à l’écran et la nature immense.

Au fond des sous-bois, ou tout près d’un feu nocturne, la musique du Démon est un mélange de rondeurs chaudes et de résonances métalliques, de chœurs harmonieux et de dissonances : il y a l’emphase alanguie de ces longs sons de Rhodes et d’orgue Philicorda, de ces voix plurielles dans la réverbération, qui s’étirent à l’amble d’une batterie floydienne à la Obscured by Clouds et il y a la simplicité domestique de motifs parcimonieux, héritiers de l’ambient mélodique de Brian Eno ou des Selected Ambient Works 85-92 d’Aphex Twin. Quatorze séquences musicales qui se présentent avec littéralité : après le scintillant « Une Détente » et le céleste « Entraînement du shérif et de son adjoint », « Un bandit de la pire espèce » apporte sa flexion moriconienne déglinguée, presque parodique.

L’histoire ici se narre avec la lenteur et la féerie des rêves. La musique n’accompagne le drame qu’en assumant cette espèce de passion impassible propres aux chœurs tragiques du théâtre antique, commentaire d’une action irréelle et lointaine, qu’elle se contente de contempler.

Cette musique accompagnante, musique-décor plus que second-rôle, qui monte lentement dans les airs, sans qu’on sache exactement d’où elle vient, est la musique qui sied à Domotic mieux qu’aucune autre. Douze ans après Bye Bye, un premier album enchanté par une forme d’amour ébahi pour le premier vrai synthétiseur que le musicien eut en sa possession, jusqu’à Before and after Silence, Domotic cultive l’esprit minimal et enveloppant de la musique ambient. Son esthétique est celle du retrait, de la parenthèse : il est là, sans y être, certainement, sans déranger, et la musique qui commence ne peut jamais vraiment finir, elle se prolonge, déjouant le fil de l’attention, disposée même à conduire graduellement l’auditeur vers le sommeil, comme dans sa « Song to Fall asleep To », qui fait au passage, un signe amical à la musique fonctionnelle. Admirateur de Raymond Scott, compositeur et inventeur qui conçut, entre autres, au début des années soixante, trois volumes de Soothing Sounds for Baby, Domotic aime reconnaître dans la musique une forme d’ingénierie du confort moderne : son nom même évoque l’utopie d’une vie quotidienne facilitée par le bon sens virtuose d’ingénieurs philanthropes, une robotique à l’échelle humaine, où la mécanisation du monde serait domestiquée par la chaleur du foyer.

Dans la machinerie de Domotic, toute au service de la vie fluide, on entend parfois c’est vrai des machines joueuses, enraillées ou susceptibles, comme dans « Bruitageeedit » sur Before and after silence, ou sur cette reprise de « Here » de Pavement, moulinée au son d’une crécelle synthétique qui sautille façon epileptic dog. Mais entre ambient et déraillages bruitistes, Domotic conserve sa réserve. Il réitère sans prétention le tabou originel des musiques électroniques jeté sur l’expression lyrique. Au seuil de l’expression du moi, il préfère disparaître et laisser passer la musique, à l’usage de chacun, fluide poétique entre les appareillages quotidiens.

Un article récent publié par The Wire le montrait en photo. Attitude de Mormon, fraîcheur rosée sur les joues, il se tient quelque part entre la sagesse et l’enfance, évite toute incarnation bavarde. Avec son mélange de distance cinéphile et de fascination enfantine pour l’esprit du western, le film de Tom Gagnaire donne un nouvel alibi à la discrétion créatrice de Domo : un type au coin du feu, auquel personne ne prête attention, penché sur sa guitare, transfigure l’instant. Discrète dans les vibrations de l’air, sa monodie agit imperceptiblement sur les consciences. Elle tisse au cœur de la nuit les liens d’une communauté muette. C’est ainsi que son Démon touche au sublime : fondu dans le décor.

Le Démon des Hautes Plaines sort sur les labels Clapping music et Tona Serenad. Le vinyle sera disponible le 11 juin ; la fête de sortie, avec concert et projection du film, aura lieu le jour même à la médiathèque musicale de Paris (8, porte Saint Eustache, dans le premier arrondissement).

Kidsaredead, sur la colline

J’ai vu Kidsaredead aux Trois Baudets le 4 mars dernier – ce n’était pas la première fois. Nous étions une quarantaine de personnes, tous sagement assis sur les confortables banquettes rouges en contrebas de la scène où Vincent, à la guitare et au chant, Cristián, à la batterie et Mabit, à la basse, nous dominaient, en jouant plus fort et plus intense qu’on ne s’y sent habituellement autorisé dans l’écrin cosy de ce lieu. Et nous étions quarante – quelques sièges vides devant moi – à ne pouvoir s’empêcher de bouger la tête, les pieds, les genoux. Ça faisait vibrer toute la rangée des sièges. Il fallait faire attention, à tout moment l’ondulation pouvait prendre de l’amplitude. C’était presque gênant pour ceux du bout qui jetaient des regards réprobateurs en direction des plus agités du centre. Et comme les rythmes de Kidsaredead ne sont pas des rythmes simples, et qu’ils changent souvent, chacun avait un peu son petit groove à lui : ça faisait des tensions contraires sur l’armature des fauteuils, d’avant en arrière, de droite et de gauche, et ça commençait à grincer. Il fallait se contrôler du coup, entre gens civilisés, écouter surtout avec les oreilles, et opter pour un pogo essentiellement intérieur.

À dire vrai, nous aurions pu être quatre  cents, quatre mille même, sans exagération, parce que ça jouait vraiment du tonnerre. D’explosions en explosions, de ravissement en ravissement, le show tenait ses promesses et amenait de nouvelles surprises. Je me suis laissée prendre dans ses montagnes russes, ses accélérations exaltées, et à chaque pic d’adrénaline, il y avait la voix mélodieuse de Vincent pour me recueillir ; cette voix puissante et juvénile qu’il sait voiler parfois avec une aisance déconcertante, et qui semble remonter de tout son corps depuis ses jambes mobiles et jusqu’à la pointe de ses cheveux, comme pré-amplifiée dans l’électricité de sa guitare – qui n’est plus déjà qu’une extension naturelle de sa silhouette ondulante.

cents, quatre mille même, sans exagération, parce que ça jouait vraiment du tonnerre. D’explosions en explosions, de ravissement en ravissement, le show tenait ses promesses et amenait de nouvelles surprises. Je me suis laissée prendre dans ses montagnes russes, ses accélérations exaltées, et à chaque pic d’adrénaline, il y avait la voix mélodieuse de Vincent pour me recueillir ; cette voix puissante et juvénile qu’il sait voiler parfois avec une aisance déconcertante, et qui semble remonter de tout son corps depuis ses jambes mobiles et jusqu’à la pointe de ses cheveux, comme pré-amplifiée dans l’électricité de sa guitare – qui n’est plus déjà qu’une extension naturelle de sa silhouette ondulante.

Vincent est joli et fin, on le voit bien sur les photos de presse, plutôt discret. Mais Kidsaredead ressemble bien au monstre vert de la pochette de son disque dessinée par Yaya d’Herman Düne, avec sa langue et ses bras démesurés de virtuose musicien, et surtout, son charme d’alien étrusque auquel quelques illuminés vouent déjà un culte. Sa musique sophistiquée a cet exotisme, et cette témérité, de rappeler des pans assez peu invoqués comme modèles en France, du rock progressif et du jazz-rock de Something/Anything et de A Wizard, A True Star de Todd Rundgren, de Pretzel Logic de Steely Dan ou de Don Juan Reckless Daughter de Joni Mitchell – avec un mélange souple entre des harmonies vocales sunshine pop à la Curt Boettcher, période The Millenium et Sagittarius, mais sans maniérisme, et la désinvolture douée d’Ariel Pink. On y entend une parfaite maîtrise, et en même temps, une forme d’inadaptation. Comme ce freak verdâtre venu de l’antiquité du futur avec ses bouclettes, et sa guitare MIDI sans tête de manche, Vincent a des talents supérieurs mais l’allure amicale et un peu gauche de celui qui est plus occupé à en admirer d’autres qu’à se demander comment les gens l’admirent lui.

Son disque, The Other Side of Town, est bien plus que le projet solo d’un sessionniste virtuose. Avec ses mélodies à tiroirs, ses canons stéréophoniques, ses textures multicouches de sons de guitare saturés, de synthés analogiques Rhodes, Crumar Multiman, SH101 ou de banjo, il emmène bien plus loin que tous les plans techos de la terre réunis. Vincent l’a conçu tout seul, comme Todd Rundgren ou Stevie Wonder ont fait leurs grands disques, avec un orchestre dans la tête, et une bonne dose de solitude adolescente au creux du ventre. Le tout, depuis Clouange, un genre de Middlesex téléporté en Lorraine, dont on ne peut s’échapper que par un vortex, en se faisant, comme Donnie Darko, un ami imaginaire. Sauf qu’ici l’ami imaginaire n’est pas un lapin géant, c’est « Sister Stereo » ; la sœur la plus fidèle, la sœur par excellence, qui enveloppe et protège de l’inertie d’une petite ville grise et remémore indéfiniment les derniers jours du lycée, la dernière fête, couché sur le sol de la cuisine avec Sarah Jane, avant qu’elle se marie avec « Tom, from the computer store » et qu’elle quitte la ville pour toujours.

Son disque, The Other Side of Town, est bien plus que le projet solo d’un sessionniste virtuose. Avec ses mélodies à tiroirs, ses canons stéréophoniques, ses textures multicouches de sons de guitare saturés, de synthés analogiques Rhodes, Crumar Multiman, SH101 ou de banjo, il emmène bien plus loin que tous les plans techos de la terre réunis. Vincent l’a conçu tout seul, comme Todd Rundgren ou Stevie Wonder ont fait leurs grands disques, avec un orchestre dans la tête, et une bonne dose de solitude adolescente au creux du ventre. Le tout, depuis Clouange, un genre de Middlesex téléporté en Lorraine, dont on ne peut s’échapper que par un vortex, en se faisant, comme Donnie Darko, un ami imaginaire. Sauf qu’ici l’ami imaginaire n’est pas un lapin géant, c’est « Sister Stereo » ; la sœur la plus fidèle, la sœur par excellence, qui enveloppe et protège de l’inertie d’une petite ville grise et remémore indéfiniment les derniers jours du lycée, la dernière fête, couché sur le sol de la cuisine avec Sarah Jane, avant qu’elle se marie avec « Tom, from the computer store » et qu’elle quitte la ville pour toujours.

Dans le disque, « Sistereo » revient deux fois, avec des variations addictives. Elle raconte une épiphanie, une possession, « I got my sister stereo » – et personne ne me l’enlèvera – et elle raconte une perte, « When I came back from the store / The machine fell down / And it’s broken now » ; mésaventure adolescente d’un jouet dont on a trop rêvé et qui se brise, comme dans un cauchemar, juste parce que c’était ce qu’on avait de plus cher. Entre l’épiphanie et la perte, l’amour qui est possible et la peur infinie de le décevoir – « She’s the one / But I don’t want to waste her time » – ces dix chansons se décomposent et se recomposent, dans des directions multiples, inhabituellement riches de possibilités, géniales, à chaque fois, mais incertaines d’elles-mêmes.

À force d’écoute et d’attention, c’est à la fin ce qui me bouleverse : à quel point la sophistication de la musique exprime la vision de soi la plus humble, jusqu’au découragement, comme dans la sublime « Video Game Over », qui met en tête ces paroles désolées – « I am a failure… I’m no good, I’m no good ». Elles sont chantées dans la langue des bands from the past, de Brian Wilson et de Stephen Malkmus. Mais c’est bien la musique d’un ex-gamin de Clouange, entendue du haut des collines qui surplombent la ville, peut-être même depuis la colline d’Hayange avec sa vierge et son SOS tout rouge monté là par les employés d’Arcelor-Mittal à la veille de la fermeture du dernier haut-fourneau lorrain en 2011. Comme ces grands néons rouges dans la nuit, elle s’élève au-dessus de la grisaille d’une petite commune de Moselle où errent encore les fantômes d’une adolescence : « Ghost of teenage love is waiting/ On every corner of the streets ». Kidsaredead, les enfants sont morts, et la grisaille est peut-être aujourd’hui encore un peu plus dense, mais j’ai ma « sister stereo » avec moi, et elle m’emmènera loin.

L’album de Kidsaredead est sorti en décembre 2013 sur le label belge Hot Puma Records.

En concert le 26 mars à l’International pour une soirée Subjective.

Retrouvez ce texte, accompagné des chroniques écrites par Vincent sur Chris Weisman et NRBQ, sur le site de Subjective.

Mondkopf, Hadès – Forge profonde

Ce qui frappe chez Paul, dès l’instant où on le rencontre, c’est la bienveillance naturelle qu’il dégage. Il a les traits doux et juvéniles et toute sa personne, réservée et attentive, confirme l’expérience éprouvée dès le collège que les goths tout en noir et les fans mutiques de death industriel sont en fait les plus sympas. Sa musique, en regard, donne un peu le vertige. Je ne dis pas qu’elle étonne de lui : elle est parfaitement faite à sa mesure. Mais tout ce que la gentillesse de Paul concède de jour aux attentes des autres s’y éclipse, sans retour. Le gage familier de la parole lui-même n’a plus cours. Il n’y a que la musique, et celle qui sort de sa tête astrale a les dimensions d’une vaste contrée, replongée dans le mythe après des siècles de civilisations urbaines, mais où résonnent encore les restes d’une humanité industrielle.

Émergé sur la scène techno en 2006, dans le mouvement de l’avant-garde exaltée et dancefloor des Fluokids, avec le EP Declaration of Principles sur le label Fool house, puis l’album Galaxy of Nowhere, Mondkopf ne vêt pas aujourd’hui des couleurs moins phosphorescentes. Mais la matière qui luit dans son travail toujours si personnel n’est plus vraiment la même. Dans Rising Doom, sorti en 2011, elle était déjà chargée de mercure, d’une gravité faite pour crever le plancher des clubs et les laisser en ruine. Deux EP récents sur le label londonien Perc Trax ont injecté dans cette matière digitale, fabriquée en software et triturée consciencieusement, un fluide plus corrosif, une brutalité cathartique. Dans le rougeoyant Hadès, troisième album majestueux, sorti la semaine dernière, voilà cette matière devenue parfaitement fusible : je l’écoute s’avancer, centimètres par centimètres, comme une épaisse coulée de lave, tandis qu’au loin Vulcain, ou ses répliques post-humaines, continue de battre le fer du monde. De la poussière éternelle (« Eternal Dust ») à la chute des étoiles (« The Stars Are Falling »), dix titres incandescents ordonnent ce chaos, et se coulent les uns dans les autres avec nécessité. On perçoit ça et là quelques sons hérités de l’ancien monde, d’instruments acoustiques : des cuivres, quelques notes de piano et la voix de Paul lui-même.

Au son lourd des grooves, on imagine entendre des géants fatigués, le corps cliquetant d’élytres disloqués, le pas lesté du poids d’une désolation muette. Paul a un faible pour l’imagerie des Titans. Mais sa gigantomachie souterraine n’a rien d’une imagerie. Elle ne vient pas décorer après coup la musique. Elle est l’effet produit par le rapport même de cette musique au temps. Car chez Mondkopf, comme jamais, la techno défie le découpage du temps. La lenteur épique de sa mesure – que l’on finit par entendre comme démesure – libère le groove de l’idée même de tempo et s’inscrit dans des arches temporelles dont nous ne sommes pas en mesure de voir, d’ici, où finit la courbe, bien qu’à la fin elle se révèle parfaite. Les hooks ont disparu et les traditionnels « paliers » d’intensité sont si amples qu’ils sont imperceptibles. Le rythme, qui éclate parfois comme un cœur affolé de ses propres battements – dans « Immolate » – , tentant de s’échapper de sa cage thoracique, n’est jamais simplement là pour servir de béquille à l’écoute. À chacun de ses coups, il est expressif. C’est lui qui fait varier le sens des trois Hadès, Hadès I, Hadès II, Hadès III, avec leur bouleversant leitmotiv de cuivres-cornes de brume. C’est lui qui se métamorphose dans des glas, des frictions, des froissements métalliques arythmiques. Il martèle en somme comme il respire, et sa respiration – comme ce souffle volcanique qu’on entend au début de « We Watched the End » – reste jusqu’à la fin figure vibrante d’une intériorité.

Dans les crevasses brûlantes d’Hadès, on dirait que Paul a déversé sa douleur et qu’il l’a regardée entrer en fusion. L’impression de démesure insufflée par cette temporalité épique, presque wagnérienne dans ses épanchements, est sans doute proportionnelle à la perte. Après ce long chant machinique qui ne s’adresse pas pour rien au royaume des morts, n’importe quelle chanson semble anecdotique. Surtout, la fausse grandiloquence est démasquée. Dans son creuset à la fois intime et cosmique, Hadès dissipe aussi bien l’éther aseptisé de l’ambient fonctionnelle que les prétentions fumeuses des cathédrales vides d’une électro commerciale devenue pontifiante. Les influences sont là et Paul est le premier à marquer des filiations. Dark, doom, IDM, industriel, cette signalétique des genres met aussi un peu sur la voie… mais ni plus ni moins que les recommandations elliptiques d’un berger corse au promeneur téméraire qui compte s’aventurer encore un peu plus loin.

Pour savoir ce qu’il en est vraiment de ce disque, il n’y a pas d’autre choix que de gravir le volcan soi-même, de sentir lentement les gravats brûlants déformer ses semelles et fatiguer d’autant la plante de ses pieds, avant, enfin, une fois parvenu au sommet, de plonger nu dans la bouche de ces enfers qui grondent.

* Hadès est sorti le 5 février sur le précieux label In Paradisum. Le royaume des morts le célèbre déjà avec le respect qu’on doit aux œuvres les plus telluriques. CD et vinyles sont disponibles en nombre limité. Prévoir une obole.

** Mondkopf présentera son nouveau live le 22 février à la Gaîté Lyrique, crée avec les vidéastes du collectif As Human Pattern.

*** La photo de la superbe pochette est d’Alexandre Guirkinger

.

Hello Kurt : âme submersible

L’année s’est terminée et ce qui fut ne reviendra plus. Heureusement les spectres, eux, sont éternels. Dans les premiers mois de 2013, un petit météorite a traversé l’atmosphère : il est tombé quelque part à la surface du net, visible et invisible comme tout ce qui y circule, accessible mais caché, tant qu’on ne sait pas le chercher. Ce petit météorite, c’est le EP de Hello Kurt, baptisé Spectres, à l’image de son existence purement digitale, sans contrepartie matérielle dans le monde des disques, ni dans celui des concerts : cinq titres lunaires où Hello Kurt apprivoise l’invisible et formule l’hypothèse d’une pop mystique, au plus haut des cieux déserts.

L’année s’est terminée et ce qui fut ne reviendra plus. Heureusement les spectres, eux, sont éternels. Dans les premiers mois de 2013, un petit météorite a traversé l’atmosphère : il est tombé quelque part à la surface du net, visible et invisible comme tout ce qui y circule, accessible mais caché, tant qu’on ne sait pas le chercher. Ce petit météorite, c’est le EP de Hello Kurt, baptisé Spectres, à l’image de son existence purement digitale, sans contrepartie matérielle dans le monde des disques, ni dans celui des concerts : cinq titres lunaires où Hello Kurt apprivoise l’invisible et formule l’hypothèse d’une pop mystique, au plus haut des cieux déserts.

« Spectres », « Paneuropean », « Sélénite », « Missa Hercules », « Adieu ma fiancée » : la beauté des titres en dresse déjà la carte mystérieuse. Retour des morts, vieux continent, habitants de la Lune et adieu aux siens : les pierres sont grises comme la tristesse mais elles renferment des cristaux. Hello Kurt les a longuement choisies et entreposées là pour former un sanctuaire. Quand je me décide à entrer, il a déjà quitté les lieux. Je suis l’hôte de sa solitude. Depuis sa grotte, loin d’ici, Hello Kurt me sourit.

Car Hello Kurt est la discrétion même. Il ne foule pas les scènes, il dit peu son nom. Il n’apparaît que dans les limbes des réseaux sociaux, les entrefilets des journaux. C’est l’ombre portée de Xavier, multinstrumentiste et compagnon de route, présence longiligne et elfique à l’œil bleu froid et aux cheveux d’argent, qui m’a intimidée longtemps. Quand je l’ai rencontré, il y a plus de dix ans, je lui trouvais un air de Docteur Manhattan avec sa haute stature, ses mains savantes affairées aux claviers et aux potentiomètres des synthétiseurs,  son visage de statue et ses tee-shirts bleu électrique. Ingénu extraterrestre pour qui l’humanité a quelque chose d’étrange, je l’ai toujours vu bleu, de corps et d’âme; venu d’une planète aquatique où les circulations de l’eau sont déjà des pensées, et les pensées, de la musique.

son visage de statue et ses tee-shirts bleu électrique. Ingénu extraterrestre pour qui l’humanité a quelque chose d’étrange, je l’ai toujours vu bleu, de corps et d’âme; venu d’une planète aquatique où les circulations de l’eau sont déjà des pensées, et les pensées, de la musique.

Autrefois, il s’appelait « Submersible », et ce nom oublié dit encore la vérité. C’est tout le yin de sa sensibilité ondine qui me rappelle le plaisir de couler, seule, au fond de l’eau, en écoutant les bruits assourdis de la surface, et, contre mes oreilles, l’impact de l’onde dure et des bulles d’oxygène. Ses sons ont souvent ce genre texture aqueuse, cette gravité trouble qu’on imagine régner au fond des mers. Il m’en fabrique des variétés, coraux de sensations flottantes. Et il ne me déçoit jamais. Car c’est le monde où il respire ; là qu’il est vraiment lui-même, dans ces suites de notes aquatiques, ces contrepoints amphibies, ces compositions translucides, claires au regard et à l’ouïe, où se libère vraiment la profondeur. C’est pourquoi sa musique instrumentale est la plus personnelle, jusque dans les formes plus ludiques et brèves des musiques qu’il compose pour des jeux vidéos. Elle est son corps, son âme, son imagination; celle d’un petit garçon habitué à jouer seul près des eaux profondes, qui mime en murmurant leur léger clapotis, recueille sur ses joues le goût salé des larmes.

Avec ses chœurs de messe noire volés au dictaphone durant une homélie catholique à Montmartre, le titre « Spectres » emporte l’auditeur dans ce genre de flot obscur. Sur la vidéo que Xavier a montée lui-même avec des images extraites du Miroir de Tarkovski, un enfant semble prisonnier d’un rêve, agité de visions, dans une maison de femmes, ouverte aux quatre-vents, isolée dans la lande. Lévitation, apparitions, exorcisme. Le garçon, un pichet de lait à la main, surprend son reflet dans un miroir. Entre des rideaux arrachés et flottants, dans la demeure fantasmatique, le bien et le mal sont féminins, la douceur comme la violence, la tendresse comme la perversité.

Mais Hello Kurt n’est pas qu’enfance. Il parle aux mânes de Kurt Cobain, petit Christ des nineties sacrifié pour nous, et, à travers lui, à son adolescence. Pas pour refaire du grunge, mais pour dire sa croyance naïve en l’éternité des justes, en la survie, à travers le temps, de certaines beautés, que la musique doit pouvoir réveiller. Réveil du contrepoint rigoureux dans « Paneuropean », d’une polyphonie baroque de Josquin des Près jouée au Korg ms10 dans la « Missa Hercules », tracé moderne d’une ligne esthétique européenne : de Bach à Kraftwerk en passant par Arvö Part. Derrière Kurt Cobain, une armée de défunts hante donc Spectres. La musique enregistrée s’y fait « hantologie », archive encore vibrante de la voix des morts. Par-delà les nineties et les guitares sales, les synthés manufacturés dans les années quatre-vingt, des siècles révolus de la musique savante et populaire viennent étreindre cette pop spectrale et amène, simplement inclinée vers l’abîme, en vue d’une communication avec l’au-delà.

Parce qu’une telle communication tient forcément du miracle, de l’évènement paranormal, la musique de Hello Kurt a quelque chose d’un rituel : le temps de son exposition, son déploiement même, est de loin inférieur à celui de sa préparation. Xavier médite toujours longtemps la musique qu’il va faire. Loin des urgences pop, des positionnements immédiats, son instinct le porte vers des voies de patience qu’il semble avoir choisies pour s’assurer de les parcourir seul. Âme musicienne schizoïde, il aime les beautés indirectes, les plus difficile à capter : les ombres et les reflets, les halos de lumière et les filles-hologrammes, le fog et les miroirs liquides.

L’avoir parfois dans ce monde est une chance, je le sais depuis longtemps. Il repartira.

Avec son aura princière, tête baissée, Hello Kurt me fait l’effet du cavalier de l’étrange cover de Surf’s up, où figure d’ailleurs son morceau préféré des Beach Boys, « Till I die » : silhouette presque indistincte, noyée de bleu et de pluie, juchée sur un cheval qui poursuit sa course infinie – peut-être dans les voies et les possibles de la musique, que jamais, je crois, Xavier ne cessera d’explorer. Au bout de cette course, son « Hello » n’est pas la répétition mécanique d’un « bonjour » pop et ludique : c’est le mot porté jusqu’aux limbes à l’attention des esprits aimés et des morts, par un messager humble et courageux. Un léger sourire aux lèvres, il continue de te dire « Hello », avec la bienveillance obstinée et malicieuse des Maneki-Neko dans la vitrine des restaurants japonais. Du fond de la mer, j’en suis sûre, il t’écoute lui répondre.

Dans le bois sacré de Ricky Hollywood

Ricky Hollywood a vu le jour dit-on dans une maternité New Age au son d’un morceau de Jean-Michel Jarre : « Oxygène ». Depuis il cherche l’oxygène promis, et peine à le trouver. Il vit en ville, travaille dans une chambre claire un peu étroite devant un grand ordinateur. Entre les surfaces propres de son monde urbain, il a déjà vu se glisser la poussière et la frustration. Souvent, il angoisse. Il aimerait vivre d’intensités, il passe par du vide. Il veut pourtant que le corps exulte, il se souvient que la musique a ce genre de pouvoir ; il lui consacre tout son temps.

Ricky Hollywood a vu le jour dit-on dans une maternité New Age au son d’un morceau de Jean-Michel Jarre : « Oxygène ». Depuis il cherche l’oxygène promis, et peine à le trouver. Il vit en ville, travaille dans une chambre claire un peu étroite devant un grand ordinateur. Entre les surfaces propres de son monde urbain, il a déjà vu se glisser la poussière et la frustration. Souvent, il angoisse. Il aimerait vivre d’intensités, il passe par du vide. Il veut pourtant que le corps exulte, il se souvient que la musique a ce genre de pouvoir ; il lui consacre tout son temps.

Dans tout ce qu’il a fait jusqu’ici, des dizaines de chansons compilées et/ou perdues, Ricky a le don de susciter une excitation psychique et motrice chez les individus des deux sexes. Avec les secrets technologiques qu’il a conquis de haute lutte, au bout de longues nuits sans sommeil, de spirales créatrices obsessionnelles, il sait stimuler subtilement les corps : par petites touches fluorescentes, par vibrations impures, réflexologie mentale et inconscient sélectif. Il a le sens de l’évidence et l’amour du détail, une tendresse sans arrière-pensée pour le prétendu mauvais goût, une passion réelle pour ce qui est beau, une patience psychotique pour le capter.

Quoique son esprit nostalgique l’incline à n’idéaliser que le possible passé, Ricky vient en partie du futur. Trop perfectionniste pour aimer le présent : il fait souvent son éloge tardif ou anticipé. Avec son nom de skater star has been des rampes du Sunset Boulevard, il antidate déjà l’hypothèse de sa célébrité. Il ne sait pas vraiment s’il la souhaite, il préfère courir autour ou en arrière de la ligne du temps : c’est sa petite éternité, la clé de son ascension pérenne vers le Mont Blanc de la reconnaissance qu’il prend par la face nord, jouissant seulement – mais déjà – des rayons du soleil qui l’attendent de l’autre côté. Dans Renaturation, son premier ep officiel, historique donc, et déjà légendaire, qui sort demain, cinq titres hypnagogiques à l’usage de l’esprit et du corps, il y a de cette glace sur laquelle on peut danser pieds nus. « Sur le icefloor, dans le filet de l’amour… De la mort. »

Je ne parlerai pas longtemps des musiques dont vient celle de Ricky, de la kosmische Musik de son enfance, du hip hop de province de ses quatorze ans, de Dire Straits ou d’Optiganally Yours. Si on entend dans le son de Ricky des rescapés numériques des années quatre-vingt-dix tricotés dans des structures progressives héritées de la musique expérimentale des seventies, Ricky fait mieux que les ressusciter. Il est dans chacun d’eux, comme si chaque coup de reverse cymbal, chaque accord synthétique, chaque arpeggio, transitait par le visage, la bouche, les yeux de Ricky, tour à tour, humain et non-humain, métal, chair et plastique, matériau de synthèse renaturé. C’est pourquoi, pourtant pleine d’hommages, sa musique n’appartient vraiment qu’à lui : ample, progressive, fourmillant de détails spatialisés, d’arborescences harmoniques autonomes, elle s’émancipe en une forme d’expression inouïe, ultra-personnalisée.

Je ne parlerai pas longtemps des musiques dont vient celle de Ricky, de la kosmische Musik de son enfance, du hip hop de province de ses quatorze ans, de Dire Straits ou d’Optiganally Yours. Si on entend dans le son de Ricky des rescapés numériques des années quatre-vingt-dix tricotés dans des structures progressives héritées de la musique expérimentale des seventies, Ricky fait mieux que les ressusciter. Il est dans chacun d’eux, comme si chaque coup de reverse cymbal, chaque accord synthétique, chaque arpeggio, transitait par le visage, la bouche, les yeux de Ricky, tour à tour, humain et non-humain, métal, chair et plastique, matériau de synthèse renaturé. C’est pourquoi, pourtant pleine d’hommages, sa musique n’appartient vraiment qu’à lui : ample, progressive, fourmillant de détails spatialisés, d’arborescences harmoniques autonomes, elle s’émancipe en une forme d’expression inouïe, ultra-personnalisée.

On se représentait hier soir avec mon ami Yann la vision cauchemardesque de cette rickymorphose. Elle a quelque chose d’effrayant, mais elle attire aussi, comme on se porte avec volupté esclave volontaire de tous les authentiques gourous. Ricky a ce pouvoir, et ce pouvoir lui permet tout. Dans la pop blanche érudite un peu repliée sur elle-même que nous pratiquons, il est le seul peut-être à pouvoir balancer avec ses parfaits musiciens de scène Kidsaredead et Fuloma, un long solo arabisant explicite à la fin de « Tu me voudras », ou simplement, à oser passer sa voix live dans un autotune sévère pour répondre vocalement à cet exotique solo. Ces sons qu’on imagine ne résonner que dans des boîtes communautaires de banlieue, Ricky les ramène pour nous comme un bout de vrai monde, de société réelle oubliée, comme ces Juifs et Musulmans qui « se donnent des nouvelles » dans « Partis dans le passé », véritable rétro-utopie urbaine sous hypnose.

On se représentait hier soir avec mon ami Yann la vision cauchemardesque de cette rickymorphose. Elle a quelque chose d’effrayant, mais elle attire aussi, comme on se porte avec volupté esclave volontaire de tous les authentiques gourous. Ricky a ce pouvoir, et ce pouvoir lui permet tout. Dans la pop blanche érudite un peu repliée sur elle-même que nous pratiquons, il est le seul peut-être à pouvoir balancer avec ses parfaits musiciens de scène Kidsaredead et Fuloma, un long solo arabisant explicite à la fin de « Tu me voudras », ou simplement, à oser passer sa voix live dans un autotune sévère pour répondre vocalement à cet exotique solo. Ces sons qu’on imagine ne résonner que dans des boîtes communautaires de banlieue, Ricky les ramène pour nous comme un bout de vrai monde, de société réelle oubliée, comme ces Juifs et Musulmans qui « se donnent des nouvelles » dans « Partis dans le passé », véritable rétro-utopie urbaine sous hypnose.

Souvent, je suis ressortie hilare de ses concerts, comme shootée au protoxyde d’azote, gaie sans savoir pourquoi, le cœur rebondissant et la gorge chaude, l’esprit pris en otage dans un corps élastique. La musique de Ricky convoque chez moi des sensations musicales primitives. La joie du snap, du roulement de toms – joués léger, racé, élégant, les cheveux fins flottant au-dessus des baguettes –, des mélodies explicites et des notes aiguës pour voix de fausset. Tout cela rappelle en moi une petite fille lointaine attendant que la radio repasse « Run Away » de Jimmy Somerville ou « No Milk Today » d’Herman’s Hermits pour les enregistrer à la volée sur cassette et pouvoir les réécouter en boucle allongée dans ma chambre, en balançant ma tête sur les côtés, à m’en faire d’inextricables nœuds dans les cheveux. Hier soir, encore, au Point Ephémère, j’ai eu ce genre de sensations : bouger la tête, épouser avec fierté et application la voix qui chante, être rappelée à l’enfance de mes émotions esthétiques, devenir cette chanson. Ricky a plu beaucoup aux gens qui m’entouraient, Ricky a converti des esprits distraits, Ricky a prêché, encore, la convertie que j’étais.

Ce lundi 25 novembre, sort Renaturation, le premier ep jamais paru de Ricky Hollywood. Il contient seulement cinq chansons, agencées en un trip addictif au plus profond de la « Rnature » – pour parler comme Doogie dans Mémoires de la jungle – cette nature perdue, puis retrouvée, dans la fiction d’une musique fabriquée loin de la terre et du sol, de la rosée sur les feuillages verts, de l’air pur chargé de nuages et du tendre regard des vaches, avec des synthés d’aujourd’hui et des ordinateurs. Ricky ne t’y fait pas une déclaration d’amour bio, il sait trop bien au fond qu’il n’y a que de l’impur. Mais il a construit pour toi ce château de glace synthétique et il veut que tu lui racontes la campagne. Parce qu’il ne sait plus vraiment si ce paradis existe ou si tout a été inventé. Toi, tu commences pourtant à te souvenir du vent frais qui souffle sur ta nuque, des « petits animaux mignons qui mangent à même la terre », de l’eau glacée qui te rend si vivant. Tu vois des feuilles d’automne cristallisées dans un rêve, tu danses sur le « ice-floor » et te perds, en glissant, dans l’impressionnante « Maison profonde », mais quelque chose, inexplicablement, te réchauffe. Le souffle gourou de Ricky fragile contrôle ta respiration. « Relaxe-toi, ce n’est pas chose perverse ». Entre les roseaux verts de ses beats profonds, ce malin génie de l’égologie bucolique ne te veut que du bien. Pris dans les rayons de l’éros désexualisé de Ricky, l’énergie grisante de la rickymorphose, l’eau, la glace et la profondeur, il se peut que tu te sentes à la fin renaître, rempli de désir, prêt, enfin, sans retenue et sans crainte, pour le sexe.

Renaturation, le premier ep officiel de Ricky Hollywood paraît chez Dokidoki ce 25 novembre.

Cheval blanc : loin devant

Jérôme-David Suzat-Plessy : ce prénom et ce nom composés évoquent pour moi une sorte d’aristocratie artistique, le nom d’un domaine de province, dont Jérôme-David aurait été le seigneur, il y a longtemps, mais personne ne s’en souvient. Il a quelque chose de Debussy dans le regard, un nez de boxeur, la barbe et le front d’un poète du XIXème siècle. Il porte sur lui l’idéal de la marginalité, avec son air de gentilhomme et sa casquette d’ouvrier, l’histoire et l’intensité de la lutte des classes.

Jérôme-David Suzat-Plessy : ce prénom et ce nom composés évoquent pour moi une sorte d’aristocratie artistique, le nom d’un domaine de province, dont Jérôme-David aurait été le seigneur, il y a longtemps, mais personne ne s’en souvient. Il a quelque chose de Debussy dans le regard, un nez de boxeur, la barbe et le front d’un poète du XIXème siècle. Il porte sur lui l’idéal de la marginalité, avec son air de gentilhomme et sa casquette d’ouvrier, l’histoire et l’intensité de la lutte des classes.

Il est né en 1967. Depuis, il ne fréquente le monde des trivialités adultes que par intermittences. Je devais le voir bientôt. Nous devions prendre un café, « à la terrasse du rêve » (ainsi qu’il le chante dans « Ma ville »), mais comme dans un cauchemar j’ai perdu l’adresse du rendez-vous, ou l’usage de mes jambes pour atteindre ce lieu. On ne s’est pas revus. Il a quitté Paris. Je ne sais pas où il se trouve. J’espère qu’il va bien.

Je l’ai rencontré il y a bientôt cinq ans dans feu le squat du Cercle Pan! qui se situait au 45, rue du Faubourg-du-Temple : Matthieu Diebler et Mathilde Tixier y organisaient de grand-messes d’avant-gardes, punk et psychédéliques, réunissant tout ce que Paris avait de freaks et d’idéalistes. Nous avons vite discuté. Il aime parler de philosophie. Moi j’aime comme il se tient, désinvolte, avec une sorte d’élégance situationniste, très sage et très rebelle, tout dans l’esprit de ses chemises boutonnées jusqu’au col et de ses costumes sombres de collégien.

De quoi il vit? Je ne sais pas. De la sollicitude de quelques amis, de rêves de campagne à la ville, de leçons de piano. Il » étudie le deuil et la mélancolie ». Parfois, il me pose des questions, avec ce genre d’humilité qui intimide, sur Heidegger ou sur Adorno. Il aborde les concepts avec une précaution religieuse. Il a trop peur de les prendre en flagrant délit de mensonge. Alors il les admire de loin, depuis la poésie, qu’il a apprise sur des claviers de téléphone portable ou d’ordinateur, en écrivant des aphorismes par sms, des poèmes en prose sur un blog. Sur les réseaux sociaux, on voyait surgir des phrases, des fulgurances, sans ponctuation ni majuscules, des appels à l’aide, des déclarations de haine ou d’amour universels. Surtout, revenu d’un projet plus tonitruant et plus populaire, il s’est mis au début des années 2000 a écrire des chansons, sous le nom de Cheval Blanc. Et le blanc lui va bien, tout comme l’idée de cet animal échappé de l’enfance, venu de l’origine ou de la fin des temps, et qui poursuit sa course, peut-être absurde, vers un horizon incertain.

De quoi il vit? Je ne sais pas. De la sollicitude de quelques amis, de rêves de campagne à la ville, de leçons de piano. Il » étudie le deuil et la mélancolie ». Parfois, il me pose des questions, avec ce genre d’humilité qui intimide, sur Heidegger ou sur Adorno. Il aborde les concepts avec une précaution religieuse. Il a trop peur de les prendre en flagrant délit de mensonge. Alors il les admire de loin, depuis la poésie, qu’il a apprise sur des claviers de téléphone portable ou d’ordinateur, en écrivant des aphorismes par sms, des poèmes en prose sur un blog. Sur les réseaux sociaux, on voyait surgir des phrases, des fulgurances, sans ponctuation ni majuscules, des appels à l’aide, des déclarations de haine ou d’amour universels. Surtout, revenu d’un projet plus tonitruant et plus populaire, il s’est mis au début des années 2000 a écrire des chansons, sous le nom de Cheval Blanc. Et le blanc lui va bien, tout comme l’idée de cet animal échappé de l’enfance, venu de l’origine ou de la fin des temps, et qui poursuit sa course, peut-être absurde, vers un horizon incertain.

Je me souviens encore du concert épiphanique où je l’ai entendu pour la première fois : ce devait être en 2009. Il jouait seul, avec une jazzmaster et un gros ampli derrière lui. Je me souviens d’un son de lampes, vibrionnant. Il égrenait des accords de neuvième saturés, et il chantait, légèrement saoul. Je me souviens de cette chanson, « Isolement », écrite d’après un poème de Houellebecq, et sa coda intense : » Et la nuit n’est pas finie, et la nuit est en feu/ Où est le paradis? Où sont passés les dieux? » Le texte n’a rien de très neuf, il évoque Nerval. Mais la façon dont Cheval Blanc le chantait, dans ce mouvement légèrement ascendant des notes, c’était comme un chant d’espoir lesté de désespoir, qui ne peut pas aller trop haut sans mentir, et qui traîne, pour faire durer dans les mots cette nuit qui est bien en train de finir. J’y ai cru comme je croyais en Dieu enfant. Ces dieux désuets auraient paru en toc dans un tout autre contexte, mais dans l’ancienne salle de l’International, Cheval Blanc avait su les rendre réels.

Dans toutes ses chansons j’éprouve cette force, cette capacité à rendre la poésie frappante, à faire briller les traces de ces poèmes parnassiens qui pourraient paraître scolaires et adolescents, ailleurs, mais qui chez lui, passée entre ses bras, sa personne, sa fatigue, éclatent de vérité.

Le romantisme noir des « Amants morts », les accents baudelairiens d' »Indolence », ne sont plus des clichés littéraires : ils se mettent à brûler. Quelques enregistrements sont disponibles, dans les deux volumes de The Art of Demo, Révélations et Révolutions, parus en 2010 chez Bruit Blanc. Ce sont des versions brutes, enregistrées en ville, dans une chambre mal isolée. Leur élan expressif et mélodique se donne sans artifice, avec ses heurts, ses accrocs, au fil d’une voix brisée et tendre. Pourvu qu’on s’y abandonne, il fait gagner des paradis.

Reste que ces deux disques n’étaient qu’une antichambre, des maquettes préparatoires à un album qui devait sortir, mais qui jusqu’ici n’a pas encore vu le jour. Entretemps, Jérôme-David a sorti Collège, un recueil de poèmes, qui sont autant de textes possibles de ses chansons. Le titre joue sur l’idée de collage, mais le collège aussi lui va bien : c’est l’âge où s’ancre sa sensibilité propre, un âge où la pureté est vraiment désirée mais soudain difficile, où l’amour devient plus cruel.

Reste que ces deux disques n’étaient qu’une antichambre, des maquettes préparatoires à un album qui devait sortir, mais qui jusqu’ici n’a pas encore vu le jour. Entretemps, Jérôme-David a sorti Collège, un recueil de poèmes, qui sont autant de textes possibles de ses chansons. Le titre joue sur l’idée de collage, mais le collège aussi lui va bien : c’est l’âge où s’ancre sa sensibilité propre, un âge où la pureté est vraiment désirée mais soudain difficile, où l’amour devient plus cruel.

« Dans les bras d’un bébé

J’ai su que les dieux

priaient pour nous deux »

Jérôme-David croit aux êtres vulnérables et à la compassion des tout-puissants. Son art lui aussi a besoin d’attention. Il a déposé sur le net, derrière une porte virtuelle codée, trois ou quatre dizaines de chansons en sommeil. On peut tirer de cette caverne au moins deux albums essentiels. Dans le silence de cette tombe informatique, toute cette beauté attend le baiser de l’industrie ou de n’importe quel mécène éclairé, qui aurait l’argent et la force de la réveiller et de lui donner la vie publique qu’elle mérite. Avant qu’il ne soit trop tard, avant « la mort du monde », écoute Cheval Blanc; il te parle. Et prends-le dans tes bras.

The Art of demo I et II, Révélations , Révolutions, 2010, Label Bruit Blanc

Collège, poésie, paru en 2012 aux Editions Bruit Blanc

Ô Sylvia

J’ai vu Sylvia Hanschneckenbühl vendredi soir au Pop’in – ce n’était pas la première fois – dans la petite salle basse de plafond qu’on gagne par des escaliers qui montent et qui descendent, où il fait vite trop chaud, où jouent souvent des gens bien. Ce n’était pas un soir d’émeute, mais la salle était assez pleine. Et Sylvia chantait bien. Elle a commencé par « Salt and Wine », seule, simplement accompagnée de sa guitare. Tout le monde s’est tu. La voix un peu chargée, le son rond et délicat de la demi-caisse noire vernie résonnant d’accords simples, une fille en tee-shirt des Breeders commence, en guise d’introduction, sur le thème d’un amour pathétique; ce sentiment, dans la circonstance amoureuse, d’avoir encore douze ans, l’âge où on ne peut prétendre sérieusement ni au sexe ni au grand amour; ce sentiment, aussi, de ressembler à une pauvre pute, un peu décatie, prête à tout devant un jeune beau pour un vrai baiser sur la bouche.

« I know the grace of this world and I know what it’s like to be twelve, and I know what it’s like to be a whore.«

C’était bien Sylvia H, dans toute son élégance, son corps maigre à moitié avalé par sa guitare, à la fois puérile et revenue de tout, âme trop jeune et trop vieille pour être sexy comme il faut, pour incarner sans déborder la projection idéale de la jeune-fille glamour, le type prisé de la « slut with boots » que l’impeccable « Nicely Stupid », plein de violence et de dépit, piétine sur cinq accords et trois minutes. C’était bien elle, franchement belle et émouvante, pas vraiment sûre de maîtriser son effet.

Quand Basile « Gordon Comstock » la rejoint sur scène et qu’ils reprennent ensemble les Kinks ou le déchirant « Here no more » des Breeders, avec deux voix très vives qui lancent les mélodies comme des hymnes contre le micro près de saturer, on se sent presque à Nashville, dans un rebouclage spatio-temporel qui pourrait paraître improbable, ce soir de juin 2013 à Paris, France. Mais ils restent justes et on y croit, parce qu’ils ont manifestement gardé l’essentiel : sans ruse et sans pose, ils ont encore la foi.

Car Sylvia H. est une fidélité. Elle a la mémoire obsessionnelle des buveurs de bière, et des romancières intimes. La plupart de ses chansons racontent des souvenirs. Des souvenirs d’adolescence, qui en étaient déjà à l’époque : la vitesse de ses rêves excède de loin celle de la vie réelle.

Et la vie réelle déçoit.

« Sometimes life seems like a party and it seems you’re uninvited.«

Elle le dit en anglais, c’est sa pudeur, pour balancer des horreurs, avec un sens inouï de l’irréversible, un mélange d’ingénuité et de désespoir. Sur Absolute, Kahlua & Bailey’s, « Number 18 » parle de l’avortement d’une gamine de dix-huit ans. Sur Doesn’t sing Christmas, « 17:30 Underground », avec sa parfaite mélodie smithienne – Sylvia n’aime pas les Smiths – raconte un suicide » right in the center of the city« , à l’heure de pointe, pour emmerder le monde, et peut-être aussi, pour être aperçu de lui. Révolte adolescente? Oui, en plein. Mais adolescence éternelle, celle qui a tout compris de la tristesse du monde adulte et touche à une certaine essence de la vie. Celle qui a devant elle tous les possibles et décèle la limite de chacun.

Cet âge adolescent, qu’elle a aujourd’hui dépassé, Sylvia l’a mis au coeur de sa musique. Il fait toute la vérité de son personnage, arrogant et fragile, tout le sel de sa parfaite attitude de sphynx élancé, de son sublime et pur instinct du rock’n roll. Elle vieillira avec lui et avec grâce, parce que l’adolescence n’a jamais été pour elle une affaire de midinettes. Plutôt une histoire qui nous hante parce qu’on l’a rêvée sans vraiment tout à fait la vivre et qui ne reviendra jamais.

« There will never snow in april no more.«

Sur le chemin du retour, je me rechante dans la nuit ses mélodies élégiaques et à tue-tête, en boucle, sur mon velib’ un peu cassé, ce « you played twelve songs / it was dedicated all to me » qui rythme la fin de « Salt and Wine ». Et j’admire sa perfection. Cette petite sœur des Breeders a des inflexions dylaniennes, le naturel oscillant entre le pathos alcoolisée de Christine McVie et l’agilité pop de Stevie Nicks dans Fleetwood Mac. Mais ces ascendances ne sont pas seulement des noms à caser dans son dossier de presse pour les besoins de la com’, elles coulent vraiment dans ses veines.

Le jour où ces gens mourront, elle chialera sans doute un long moment dans sa bière, et avec un peu de chance, elle en fera une chanson.

Sylvia Hanscneckbühl a sorti deux albums, aussi bons l’un que l’autre.

Does not sing christmas (2009)

Absolute, Kahlua & Bailey’s (2013)

Vous pouvez les écouter et les acheter ici.

Hugo Arcier

J’ai rencontré Hugo par l’intermédiaire d’une amie musicienne, Vanessa Chassaigne. Son œuvre personnelle, une réflexion audacieuse sur la 3D, dont il est un des techniciens actuels les plus doués, est exposée en ce moment au centre de création numérique Le Cube. J’ai eu la chance de collaborer avec lui pour une de ses œuvres : le film Nostalgia for nature, en rédigeant le texte et en enregistrant la voix off qui accompagne ces images.

Voici le film dans son intégralité :

Le texte, que j’ai écrit, et que je dis à l’image :

« Il y a ce mot d’Héraclite qui dit que

La nature aime à se cacher Je l’imagine occulte

Aux abords des villes

Tapie sous les lames de fréquences du trafic

qui ne s’entend plus vibrer

Chassée par les feux géométriques de la métropole…

… où je me cache, moi aussi

Dans un espace calculé

Dont je connais la clé

Dans le bleu luminescent d’une forêt algorythmique,

J’ai le soupçon de ce que j’ignore,

Je touche aux extrêmes comme à l’introspection

Entre deux surfaces, je modélise une profondeur

Je voudrais qu’elle me happe

Elle me ramène au seuil

Encore, Je dois me souvenir du but

Où mène ce bois ?

Myxomécètes, helytricia calyculata, stemonitis, physarum polycephalum

Je crois que rendue à elle-même,

La nature mutante est d’un rouge orangé

J’ai guetté son génie dans des palpitations cellulaires,

Dans la croissance obscène et pure

Où je l’ai vue défier le temps Inventer les signes de la puissance,

Entrer dans le champ de mes cauchemars.

J’avais enfant trois scarabées

Une Lucane cerf-volant : Lucanus Cervus

Un scarabée rhinocéros : Oryctes nasicornis

Et le troisième dont j’ai oublié le nom

Mêlés dans ma mémoire, ils se composent en totem.

Dans le sous-bois de Valergues, au fond de l’Aveyron

L’image fixe du passé est traversée d’un souffle d’air

Je sais qu’à cet instant une forme triomphe de sa tendance au flétrissement.

Et l’obscurité s’allume

Le bois humide invente, mutatis mutandis, une idée du feu.

La nature mutante est d’un rouge orangé

La nature mutante est d’un rouge orangé

La nature mutante est d’un rouge orangé (…)

Il fait toujours nuit dans ma mémoire

Un soleil lunaire m’indique une voie

Je ne sais s’il annonce un nouveau jour

Ou s’il vient du passé. »

Presse sur Nostalgia for nature.